3.2. Функции менеджмента, технология их реализации

Главное в менеджменте — определить цели, которые отвечают интересам предприятий и организаций, а следовательно, и функции управления, реализующие эти цели. Достижение целей осуществляется через функции управления.

Функция — широко распространенное слово, имеющее множество значений. Функция (лат. functio) — это обязанность, круг деятельности, назначение, роль. Это понятие используется во всех областях знаний и во всех сферах деятельности. Большинство людей планируют свою деятельность, затем организуют ресурсы, которые потребуются для выполнения их плана. По мере движения вперед мы сравниваем то, что сделали, с целями и задачами, которые поставили ранее. Такая повседневная работа затрагивает целый ряд функций менеджмента. То есть менеджмент необходимо рассматривать как циклический процесс, состоящий из конкретных видов управленческих работ — функций менеджмента.

В социально-экономических системах понятие «функция» также широко применяется к системе в целом, объекту и субъекту управления, отдельным подсистемам и видам деятельности. Функции занимают особое место в системе менеджмента и играют ключевую роль в ее формировании.

Функции менеджмента характеризуются полнотой содержания, системностью и универсальностью использования в разных сферах деятельности.

Функции менеджмента — особый вид деятельности, выражающий направленность или стадии осуществления целенаправленного воздействия на отношения людей; совокупность объективно необходимых, устойчиво повторяющихся действий, объединенных однородностью содержания и целевой направленностью; конкретный вид управленческой деятельности, который осуществляется специальными приемами и способами, а также соответствующей организацией работ.

Функции являются одними из основных компонентов, составляющих содержание управления. Таким образом, для выполнения той или иной даже относительно простой работы необходимо заранее спланировать, что нужно в итоге получить, как организовать дело, активизировать и скоординировать его, проконтролировать выполнение.

А. Файоль, которому принадлежит разработка теории административного управления, в начале XX в. выделил пять исходных функций административного управления: предвидение, организацию, распорядительство, согласование, контроль.

Давая определение управления, К. Маркс в первом томе «Капитала» отмечал, что оно «устанавливает согласованность между индивидуальными работами и выполняет общие функции, возникающие из движения всего производственного организма в отличие от движения его самостоятельных органов».

Тем самым подчеркивается, что управление выступает как особая, специфическая функция общественного труда и само по себе является не чем иным, как специфической формой труда совокупного общественного работника, являющейся результатом объективно протекающего процесса разделения труда в производстве.

А так как управление является процессом, то в нем можно выделить элементы, из которых оно состоит, через которые оно проявляется и в которых раскрывается его сущность и содержание. Это выделение является также и результатом разделения труда в самом управлении.

Функции управления — это воздействие на объект, принимающее на различных этапах своего осуществления объективно необходимые формы.

Выделение в управлении отдельных его функций — это объективный процесс, порождаемый разделением труда в сфере управления. Сначала разделение труда привело к обособлению управления внутри производства, а затем внутри управления начали выделяться отдельные его функции.

Функция управления связана с трудовым процессом управления и в определенном смысле является его частью. Диалектическое единство всех функций — характерный процесс управления в целом.

Сущность управления производством вытекает из сущности производства. Сущность любого производства одна и та же — это создание материальных благ или оказание услуг. Она едина и универсальна во всех случаях производства. Так же универсальна и вытекающая из нее, связанная с ней сущность управления. Она не зависит от формы управления и является целенаправленным воздействием на объект управления, на производство продукции или услуг.

Разделение труда в осуществлении функций управления способствует повышению эффективности управления. Разделение труда по выполнению одноименных основных функций управления приводит к тому, что от ступени к ступени управления не только меняется их содержание, но и становится неодинаковым объем работ по их выполнению. Это приводит к изменению соотношения между основными функциями при переходе от одного уровня управления к другому. При переходе от низшего уровня управления к высшему функции планирования, координация и контроля растут, а организации и стимулирования — убывают.

Планирование — это определение оптимального результата в условиях действия заданных ограничений по времени и ресурсам.

Планирование как функция представляет собой начальное звено управления и состоит в проектировании процесса производства и процесса управления. В результате этого проектирования на какой-то период определяются обоснованные конкретные задания и перспективы развития управляющей и управляемой систем. В плане всегда есть ответы на вопросы, что, кто, сколько и когда необходимо сделать.

Планирование как основная функция менеджмента представляет собой виды деятельности, обеспечивающие единое направление усилий всех членов предприятия и организации на достижение целей. Планирование как процесс управления включает разработку концепций, прогнозов, программ, планов.

Функция планирования предполагает решение, какими должны быть цели предприятия и организации и что должны делать сотрудники, чтобы достичь этих целей. Это определение того, что требуется и за счет каких ресурсов этого можно добиться.

План представляет собой сложную социально-экономическую модель будущего состояния предприятия и организации.

Цель планирования — разрешить неопределенность. Тем не менее, сколь бы важным ни было планирование, это только начало. Предприятие, имеющее большое количество разных планов и не имеющее цельной системы претворения их в жизнь, обречено на неудачу. Дело в том, что функции планирования и организации тесно связаны между собой. В некотором смысле планирование и организация объединяются.

Планирование готовит основу для того, чтобы реализовать цели предприятия, а организация как функция управления создает систему, главным компонентом которой выступают люди.

Организация — последующая за планированием функция управления.

Организация — определение путей, методов и средств достижения поставленных целей, обеспечение всем необходимым: материальными, трудовыми, денежными и финансовыми ресурсами.

Организация — это создание управляющей системы, способной оказывать воздействие на управляемую.

Чтобы создать предприятие, недостаточно собрать людей и распределить функции, надо уметь приспособить коллектив к выполнению заданий, найти необходимых людей и поставить каждого на такое место, где он может принести наибольшую пользу.

Организовывать — значит создавать некую систему. Функция организации состоит в установлении постоянных и временных взаимоотношений между всеми подразделениями организации, определении порядка и условий ее функционирования. Это процесс объединения людей и средств для эффективной работы и достижения поставленных организацией целей.

Организация как основная функция менеджмента представляет собой вид деятельности людей. Эта деятельность формирует объект, совершенствует его, разрабатывает режимы его функционирования, создает механизмы адаптации в изменениях внешних и внутренних связей в системе управления. Поэтому организация управления — формирование условий устойчивости и гибкости социально-экономической системы на основе комплексного подхода с учетом системных и ситуационных факторов.

Процесс организации структурирует работу и формирует подразделения исходя из размера предприятия, его целей, технологии и персонала.

Существует ряд элементов, который необходимо структурировать, чтобы организация смогла выполнить свои планы и тем самым достичь своих целей. В независимости от типов и масштабов деятельности каждая фирма должна быть некоторым образом организована. Существует ряд принципов, которыми следует руководствоваться в процессе выполнения функции организации:

- определение и детализация целей фирмы, которые были выявлены в ходе планирования;

- определение видов деятельности по достижению этих целей;

- разделение и поручение различных задач индивидуумам и объединение их в управляемые рабочие группы или подразделения;

- координация различных видов деятельности, порученных каждой группе, и установление рабочих взаимоотношений: каждый член группы должен знать, что он должен делать, сроки выполнения работ и кто им руководит;

- обеспечение единства цели и работы каждого члена предприятия на общую цель, т.е. никто не должен работать вразрез целям предприятия;

- определение границы менеджмента и ответственности менеджеров за управление подчиненными им работниками.

Организация как процесс представляет собой функцию по реализации многих задач. Однако есть два основных аспекта организационного процесса:

- деление организации на подразделения соответственно целям и стратегиям;

- делегирование полномочий.

Поскольку системы управления производством необычайно сложны и динамичны, установленные связи не могут оставаться «жесткими». Даже при самой идеальной организации систем в процессе их функционирования начинают возникать отклонения в связях и пропорциях между отдельными элементами.

Так как система характеризуется цельностью, единством своих структурных элементов, то эти отклонения влекут за собой цепь других отклонений, что в конце концов приводит к нарушениям ритма работы системы и даже к ее остановке и распаду. Чтобы этого не произошло, в рамках уже созданной организации необходимо своевременно обнаруживать возникающие отклонения и устранять их в процессе координации.

Координация как основная функция менеджмента представляет собой вид деятельности по согласованию и упорядочению объединенных общей целью и совместной деятельностью людей в производственно-хозяйственных организациях. На предприятиях, ориентированных на долговременное функционирование, координация рассматривается как дополнение и расширение функции организации. В процессе реализации данной функции осуществляется координация руководителями уровней управления.

Координирование — установление гармонии между участниками производства, между управляющей и управляемой системами.

Задачей функций координирования является достижение необходимого и достаточного для нормального функционирования системы управления состояния упорядоченности ее элементов.

В других случаях, например при формировании программно-ориентированных систем типа творческих групп партнерских отношений, координация становится основной организующей функцией, ибо в таких системах требуется не жесткая формализация, а лишь согласованность творческих усилий, целенаправленность на идеи, их мотивация.

Одно из основных условий успешной деятельности предприятия — согласованность действий менеджеров этого предприятия. Они не только не должны противоречить друг другу, напротив, необходимо, чтобы они дополняли друг друга и вели к одной цели — цели фирмы, выраженной в долгосрочных и оперативных планах.

Активизация (стимулирование) как основная функция менеджмента — это побуждение участников процесса управления и производства работать с наибольшей отдачей. В процессе активизации предполагается использование определенной последовательности взаимозависимых категорий: потребности людей — интересы людей — мотивы деятельности — действия людей. В качестве мотивов могут выступать причастность к крупной компании, к решению значимых проблем, заинтересованность в новых коммуникациях, потребность в формировании карьеры. Активизация специалистов — ориентация на профессиональный рост, накопление знаний, самоутверждение, самосовершенствование, самоуправление, на высокую производственную и управленческую культуру.

Стимулирование — конкретная форма проявления активизации деятельности людей и коллективов путем использования стимулов, рычагов и способов формирования интересов.

Наиболее действенно в настоящее время экономическое стимулирование работников, которое проявляется в разных формах: премирование, организация отдыха для работников, различные доплаты к заработной плате.

Контроль — прогнозирование отклонений и разработка по их устранению.

Контроль как основная функция менеджмента связан с функционированием объекта управления (учет), изучением информации о процессах и результатах деятельности (анализ), работой по диагностике и оценке процессов развития и достижения целей, эффективности стратегий, успехов и просчетов в использовании средств и методов управления. В значительной степени эффективность работы по организации контроля определяется предварительными исследованиями и разработкой принципов, правил, инструкций, а также критериев оценки и показателей, измеряющих отдельные стороны деятельности и процессы. Кроме того, необходима разработка процедур проведения контрольных операций, подбор и подготовка управленческого персонала, способного к такой работе. Выполнение функции контроля требует высокой профессиональной подготовки, опыта работы с людьми.

Функцию контроля, исходя из ее роли в процессе управления, называют функцией обратной связи менеджмента с объектом управления. Различают следующие виды контроля:

- предварительный контроль. Осуществляется до фактического начала работ. В процессе предварительного контроля можно выявить и предвидеть отклонения от стандартов в различные моменты;

- текущий контроль. Он осуществляется в ходе проведения работ и позволяет исключить отклонения от намеченных планов и инструкций. Для того чтобы осуществить текущий контроль, аппарату управления необходима обратная связь. Все системы с обратной связью имеют цели, используют внешние ресурсы для внутреннего применения, следят за отклонениями для достижения этих целей;

- заключительный контроль помогает предотвратить ошибки в будущем. В рамках заключительного контроля обратная связь используется после того, как работа выполнена (при текущем — в процессе ее выполнения). Хотя заключительный контроль осуществляется слишком поздно, чтобы отреагировать на проблемы в момент их возникновения, он, во-первых, дает руководству информацию для планирования в случае, если аналогичные работы предлагается проводить в будущем, во-вторых, способствует мотивации;

- выборочный контроль. Для определения объема выборки, способа ее отбора, правил переноса выборочных результатов контроля на всю совокупность следует применять методы, разработанные в теории статистического контроля.

Функция контроля не является конечным пунктом всего процесса управления организацией. На практике такого конечного пункта не существует вообще, управленческие функции образуют своего рода круговое движение, или цикл. Информация, полученная в процессе контроля, может использоваться на этапах планирования, организации, координации и активизации деятельности сотрудников.

Основные функции неразделимы. Они связаны между собой, взаимозависимы и взаимообусловлены. Они переплетаются во времени, каждая из них выступает вперед или отступает, когда этого требует ход процесса производства или необходимость воздействия на управляемую систему.

Функции управления реализуются во всех управляемых системах процесса производства, но в каждой из этих систем значение функции управления приобретает особые черты, обусловленные содержанием процесса управления в определенной системе, характером и направлением воздействия, оказываемого на нее, восприимчивостью этой системы, наконец, той ролью, какую выполняет функция управления в целенаправленном воздействии на производство.

Общая характеристика функций управления приведена в табл. 3.1.

| Функция | Содержание |

|---|---|

| Планирование | Проектирование основных направлений процесса производства |

| Проектирование типов и форм технических и экономических связей процесса производства | |

| Проектирование типов технических систем производства | |

| Проектирование типов технологических систем производства | |

| Проектирование типов систем совместного туда | |

| Проектирование методов организации труда и производства | |

| Проектирование ритма и режима производства | |

| Проектирование результатов производства, его эффективности | |

| Проектирование внешних связей производства | |

| Проектирование условий, обеспечивающих реализацию планов развития производства | |

| Проектирование общего направления процесса управления | |

| Проектирование развития управляющих систем | |

| Проектирование средств управления | |

| Организация | Формирование системы и структуры производства |

| Формирование технической и технологической систем производства | |

| Формирование системы совместного труда | |

| Формирование экономической системы производства | |

| Формирование управляющей системы | |

| Разработка и осуществление методов и форм воздействия на управляемую систему | |

| Координация | Установление гармонии между сферами и участками производства |

| Обеспечение единства и динамичности процесса производства во всех его ступенях | |

| Обеспечение оптимальных количественных и качественных отношений элементов процесса производства | |

| Обеспечение оптимальных количественных и качественных отношений живого и общественного труда | |

| Согласование технологических и экономических заданий между участками и сферами производства | |

| Согласование отношений управляющих и управляемых систем | |

| Согласование ступеней и звеньев управления и структуры производства | |

| Стимулирование | Выбор системы направляющих усилий в плане воздействия на управляемые системы |

| Побуждение участников процессов производства и управления действовать с оптимальной производительностью, творчески решать поставленные перед ними задачи | |

| Побуждение участников процессов производства и управления совершенствовать эти процессы | |

| Разработка и применение эффективных средств стимулирования оптимальных результатов процесса производства | |

| Мотивирование и раскрытие значения труда участников процесса производства и управления | |

| Разработка систем, методов и приемов подготовки и принятия решений и их реализации | |

| Разработка и применение метода отбора руководителей производства, персонала управления | |

| Разработка и применение средств и методов общения и связи участников процесса производства и процесса управления | |

| Контроль | Разработка и применение систем наблюдения и проверки соответствия хода и развития процесса производства планам, нормам, стандартам, правилам, инструкциям |

| Разработка и применение систем проверки выполнения решений | |

| Разработка и применение методов выявления результатов воздействия на управляемые системы | |

| Разработка и применение методов выявления отклонений от проектировок в планах производства | |

| Разработка и применение методов выявления отклонений от организационных структур, от норм и стандартов, от рекомендаций в системе активизации | |

| Выявление необходимости в корректировании направления и методов воздействия на управляемые системы | |

| Выявление необходимости в уточнении планов развития процессов производства, корректировании соотношения элементов процесса производства и их интеграции | |

| Выявление необходимости корректирования системы активизации | |

| Выявление необходимости корректирования систем организации производства и труда и организации управления | |

| Выявление необходимости корректирования систем связи управляемых систем | |

| Выявление необходимости корректирования самой системы и методов контроля |

Наряду с основными функциями в системе менеджмента реализуется большое количество конкретных функций. Конкретная функция представляет собой целенаправленное воздействие универсальной сущности управления и конкретного содержания.

Отдельные управленческие работы, которые соответствуют определенным конкретным функциям, могут отличаться довольно большим разнообразием. К конкретным функциям управления можно отнести: общее линейное руководство, планирование и регулирование производства, техническую подготовку и обслуживание производства, бухгалтерскую и финансовую деятельность и многое другое.

В различных производствах конкретные функции управления приобретают конкретное содержание и становятся малосопоставимыми и по содержанию труда, и по его затратам. Так, например, функция сбыта в промышленности существенно отличается в отношении затрат труда от такой же функции в строительстве.

Развитие производства оказывает непосредственное влияние на развитие конкретных функций управления. Оказывает влияние также научно-технический прогресс. Внедрение в управление современных достижений, развитие науки и техники приводят к появлению новых и изменению содержания отдельных работ по управлению, из которых состоит функция. При этом изменяется и содержание функции. При достаточном изменении их прежнего количества и качества они переходят в новое. Этот процесс протекает незаметно и постепенно.

На практике часто возникает необходимость в классификации функций управления. Положенный в основу группировки функций классифицирующий признак зависит от конечных целей. Цель классификации может быть различной, например:

- проектирование организационной структуры управления;

- нормирование труда и численности работников;

- механизация и автоматизация управленческого труда и т.д.

Возможно, что по классифицирующему признаку конкретную функцию управления нельзя целиком отнести к той или иной группе. В этом случае функцию управления следует дифференцировать на отдельные работы и отнести их к соответствующим группам.

На организационные структуры управления влияет ряд факторов:

- масштаб, структура и уровень развития производства;

- размер предприятия, степень самостоятельности;

- его место в сложившейся системе общественного разделения труда;

- связь с другими предприятиями и организациями;

- уровень технической специализации управления и т.д.

Под воздействием этих факторов объем некоторых функций управления может сильно изменяться. Может появиться необходимость в создании новых подразделений или в их объединении. При реализации конкретных функций управления не должно допускаться буквального совпадения содержания функций подразделений или их исполнителей на одном и том же или на разных уровнях управления. Совпадение содержания этих функций свидетельствует об их дублировании, связанном со скрытыми потерями труда и времени работника.

Менеджмент предполагает комплексность в реализации всех функций управления. Для эффективности менеджмента необходимо рассмотреть:

- всю сумму функций, составляющих содержание управления, и установить степень соответствия этих функций целям и задачам, стоящим перед конкретной системой управления;

- комплексность реализации каждой функции по видам деятельности, стыковку долей функции при их реализации различными исполнителями и трудоемкость выполнения функций с учетом равнонапряженности труда;

- процедуры реализации каждой функции с целью упрощения и совершенствования технологии их выполнения.

Анализ эффективности реализации управленческих функций позволит также более четко определить обязанности и права работников аппарата управления и на этой основе спроектировать рациональную систему менеджмента.

Функции являются основой содержания менеджмента, они лежат в основе структуры системы управления. Состав и численность аппарата управления в целом, равно как состав и численность входящих в него подразделений, определяются функциями управления и составляющими их операциями. Любое воздействие на управляемую систему может быть реализовано только через функции управления.

Деятельность аппарата управления направлена на то, чтобы объединить в едином потоке управленческого труда все относительно обособленные, хотя и неразрывно связанные управленческие функции. Именно поэтому важное значение имеет анализ функционального аппарата менеджмента.

Анализ функций управления дает возможность систематизировать знания о динамике, темпах и направлениях развития, причинных связях и взаимосвязях функций, резервах совершенствования их организации. Анализ функций управления — составная часть менеджмента, а результаты анализа — основа для совершенствования существующей системы управления.

Выбор объекта анализа зависит от задач, которые ставятся перед ним. Можно выявить виды работ, тесно связанных между собой и в то же время представляющих законченную функцию управления, определить взаимосвязи между ними, обосновать общесистемную информацию, распределение прав и обязанностей в системе управления. В качестве объекта анализа принимаются функции всей системы и проводится общий системный анализ. А при необходимости обоснования специфической информации, касающейся только данного круга работ, в качестве объекта анализа принимается подфункция (функциональная подсистема), в состав которой входит этот круг работ.

Анализ отдельных операций на рабочем месте проводится в тех случаях, когда необходимо выделить работы, требующие равной квалификации управленческого персонала.

Содержание анализа функций управления состоит в исследовании факторов и причин, обусловивших их; контроле за ходом их выполнения; оценке соответствия подразделений функциям управления; выявлении резервов в целях рационального распределения функций и их частей между подразделениями, а также прав и обязанностей между работниками аппарата управления; разработке мероприятий по использованию резервов; контроле за выполнением мероприятий.

Многогранность анализа, необходимость поиска резервов на всех уровнях управления при выполнении каждой функции требуют строгого распределения ответственности между всеми звеньями в проведении этой аналитической работы. Все подразделения и службы должны вести текущий, оперативный анализ и участвовать в изучении работы по функциям или подфункциям, операциям. Выполнение комплексного анализа нужно закрепить за определенными службами (подразделениями по организации управления), которые должны координировать работу управленческого аппарата в соответствии с функциями, отвечающими стоящим перед ним целям и задачам.

Исходными данными для анализа могут служить результаты анкетного опроса или интервью, наблюдений за ходом управления (фотографии рабочего дня, длительное наблюдение за работой функционального отдела и т.д.), анализа документооборота, изучения нормативно-инструкционного материала, анализа отчетов о выполнении работ, заключений комиссий, изучения протоколов совещаний и собраний.

-

Сущность

и смысл контроля -

Процесс

контроля -

Поведенческие

аспекты контроля -

Характеристики

эффективного контроля

1. Сущность и смысл контроля

Планы

не всегда выполняются так, как было

задумано. Люди не всегда принимают

делегированные им права и обязанности.

Руководству не всегда удается должным

образом мотивировать людей на достижение

поставленных целей. Меняются условия

окружающей среды, и организация должна

соответствующим образом к ним

адаптироваться. Определить, достигла

ли организация своих целей, удается при

помощи контроля.

Слово

контроль рождает прежде всего отрицательные

эмоции. Для многих людей контроль

означает прежде всего ограничение,

принуждение, отсутствие самостоятельности

и т. д. – в общем все то, что прямо

противоположно нашим представлениям

о свободе личности. Если спросить, что

же означает контроль для менеджера, то

чаще всего люди ответят вам, — это

то, что позволяет удерживать работников

в определенных рамках.

Однако сводить контроль просто к неким

ограничениям означало бы упустить из

виду основную задачу управления.

Контроль – это процесс обеспечения достижения организацией своих целей.

Процесс

контроля состоит из установки стандартов,

измерения фактически достигнутых

результатов и проведения корректировок

в том случае, если достигнутые результаты

существенно отличаются от установления

стандартов.

Руководители

начинают осуществлять функцию контроля

с того самого момента, когда они

сформулировали цели и задачи и создали

организацию. Без контроля получается

хаос и объединить деятельность каких-либо

групп становится невозможно. Питер

Друкер отмечал: «Контроль и определение

направления – это синонимы».

Планы

и организационные структуры – это лишь

картины того, каким хотелось бы видеть

будущее руководству. Множество

разнообразных обстоятельств может

воспрепятствовать тому, чтобы задуманное

реализовалось. Изменение законов,

социальных ценностей, технологии,

условий конкуренции и других переменных

величин окружающей среды могут превратить

планы, вполне реальные в момент их

формирования, через некоторое время в

нечто совершенно недостижимое.

Только

представьте себе последствия, которые

оказали на американские автомобильные

корпорации в течение последних 10 лет

внедрение новых экологических стандартов

и норм безопасности, усиление конкуренции

с японскими и европейскими автомобильными

фирмами и энергетический кризис в

сочетании с теми изменениями, с которыми

они столкнулись в предшествующие

десятилетия.

Функция

контроля – это такая характеристика

управления, которая позволяет выявить

проблемы и скорректировать соответственно

деятельность организации до того, как

эти проблемы перерастут в кризис.

Китайская

книга, три тысячи лет назад: «Когда умный

человек видит, почему он добился успеха,

он делает так снова. Когда же он видит

свои ошибки, он не повторяет их».

Равно

важной является и положительная сторона

контроля, состоящая во всемерной

поддержке того, что является успешным

в деятельности организации. Другими

словами, один из важных аспектов контроля

состоит в том, чтобы определить, какие

именно направления деятельности

организации наиболее эффективно

способствовали достижению ее общих

целей. Именно так фирмы определяют, в

каких областях им расширяться и заключать

контракты, а какую область им следует

продать или расформировать.

Одна

из важнейших особенностей контроля,

которую следует учитывать в первую

очередь, состоит в том, что контроль

должен быть всеобъемлющим. Контроль не

может оставаться прерогативой

исключительно менеджера, назначенного

«контролером», и его помощников. Каждый

руководитель, независимо от своего

ранга, должен осуществлять контроль

как неотъемлемую часть своих должностных

обязанностей, даже если никто ему

специально этого не поручал.

Основными

видами контроля являются следующие:

предварительный контроль, текущий и

заключительный.

По

форме осуществления эти виды контроля

схожи, так как имеют одну и ту же цель:

способствовать тому, чтобы фактически

получаемые результаты были как можно

ближе к требуемым. Различаются они

только временем осуществления.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

КОНТРОЛЬ.

Контроль напоминает айсберг, большая

часть которого, как известно, скрыта

под водой. Некоторые наиболее важные

виды контроля определенной организации

могут быть замаскированы среди других

функций управления. Сами по себе

планирование и создание организационных

структур как таковые позволяют

осуществлять предварительный контроль

над деятельностью организации. Этот

вид контроля называется предварительным

потому, что осуществляется до

фактического начала работ.

Основными

средствами осуществления предварительного

контроля является реализация (не

создание, а именно реализация) определенных

правил, процедур и линий поведения.

Поскольку правила и линии поведения

разрабатываются для обеспечения

выполнения планов, то их строгое

соблюдение – это способ убедиться, что

работа развивается в заданном направлении.

В

организациях предварительный контроль

используется в трех ключевых областях

– по отношению к человеческим, материальным

и финансовым ресурсам.

-

Человеческие

ресурсы.

По отношению к ним предварительный

контроль представляет собой тщательный

анализ тех деловых и профессиональных

знаний и навыков, которые необходимы

для выполнения тех или иных должностных

обязанностей и отбора наиболее

подготовленных и квалифицированных

людей. Для

того чтобы убедиться, что принимаемые

работники окажутся в состоянии выполнять

порученные им обязанности, необходимо

установить минимально допустимый

уровень образования или стаж работы в

данной области и проверить документы

и рекомендации, представляемые

нанимаемым. Повысить вероятность найма

на работу именно тех людей, которых

нужно, можно при помощи проведения

психологических тестов, а также при

помощи многочисленных собеседований

с предполагаемым работником. Во многих

организациях предварительный контроль

человеческих ресурсов продолжается и

после их найма в ходе курса обучения.

Обучение позволяет установить, что же

дополнительно нужно добавить и

руководящему составу, и рядовым

исполнителям к уже имеющимся у них

знаниям и навыкам, прежде чем приступать

к фактическому исполнению своих

обязанностей. -

Материальные

ресурсы.

Промышленные фирмы устанавливают

обязательный

предварительный контроль используемых

ими материальных ресурсов.

Контроль осуществляется путем

выработки стандартов минимально

допустимых уровней качества

и проведения физических проверок

соответствия поступающих материалов

этим требованиям. -

Финансовые

ресурсы.

Важнейшим средством предварительного

контроля финансовых ресурсов является

бюджет,

который дает уверенность в том, что

когда организации понадобятся наличные

средства, эти средства у нее будут.

Бюджеты устанавливают также предельные

значения затрат и не позволяют тем

самым какому-нибудь отделу или организации

в целом исчерпать свои наличные средства

до конца.

ТЕКУЩИЙ

КОНТРОЛЬ.

Он

осуществляется непосредственно в ходе

выполнения работ. Чаще

всего его объектом являются подчиненные

сотрудники, а сам он традиционно является

прерогативой их непосредственного

начальника. Данный

вид контроля позволяет исключить

отклонения от

намеченных планов и инструкций.

Текущий

контроль не проводится буквально

одновременно с выполнением самой работы.

Скорее он базируется на измерении

фактических результатов, полученных

после проведения работы. Для

того, чтобы осуществить текущий контроль

таким

образом, аппарату

управления необходима

обратная

связь.

Системы обратной связи позволяют

руководству выявить множество

непредвиденных проблем и скорректировать

свою линию поведения так, чтобы избежать

отклонения организации от наиболее

эффективного пути

к поставленным перед нею задачам.

Вполне

допустимо рассматривать управление в

основном как попытку обеспечить

функционирование организации в качестве

системы с эффективной обратной связью,

т.е. как системы, обеспечивающей выходные

характеристики на заданном уровне,

несмотря на воздействие внешних и

внутренних отклоняющих факторов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

КОНТРОЛЬ.

Используется

после того, как работа выполнена.

Хотя он осуществляется слишком поздно,

чтобы отреагировать на проблемы в момент

их возникновения, он имеет две важные

функции. Одна

из них – подача руководству организации

информации, необходимой для планирования

в случае, если аналогичные работы

предполагается проводить в будущем.

Сравнивая фактически полученные и

требовавшиеся результаты, руководство

имеет возможность лучше оценить,

насколько реалистичны были составленные

им планы. Вторая

функция заключительного контроля

состоит в том, чтобы способствовать

мотивации, так как существует тесная

связь между фактическими результатами

и вознаграждением.

-

Процесс

контроля

В

процедуре контроля есть три четко

различимых этапа: выработка стандартов

и критериев, сопоставление с ними

реальных результатов и принятие

необходимых корректирующих действий.

Установление

стандартов.

Стандарты

– это конкретные цели, прогресс в

отношении которых поддается измерению.

Примеры

целей, которые можно использовать в

качестве стандартов контроля: получить

прибыть в размере 1 млн. долл. в 1987 г. или

уменьшить количество, воздерживающихся

от голосования на 3%.

Относительно

легко установить показатели результативности

для таких величин как прибыль, объем

продаж, стоимость материалов потому,

что они поддаются количественному

измерению. Но некоторые важные цели и

задачи организаций выразить в числах

невозможно. Так,

например, информацию о духовном уровне

и состоянии работников можно получить

посредством различного рода обследований

и опросов. Некоторые из них можно

представить в численном виде косвенно.

Малое количество увольнений, например,

обычно является проявлением

удовлетворенности работой.

Невозможность

выразить показатель результативности

непосредственно в количественной форме

не должна служить оправданием (а зачастую

именно так и бывает) того, чтобы не

устанавливать контрольных стандартов

в этой области вообще. Даже

субъективный показатель, при условии,

что осознается его ограниченность,

лучше, чем ничего.

Руководство не может эффективно

осуществлять контроль без показателя

результативности какого-либо типа.

Неизбежным следствием отсутствия такого

показателя является управление по

наитию, которое фактически уже руководством

и не является, а есть просто реакция на

ситуацию, вышедшую из-под контроля.

Область,

в которой установить показателя

результативности особенно трудно, это

НИОКР. Предпринимавшиеся многочисленные

попытки разработать объективные меры

измерения результативности в этой сфере

оказывались безуспешными. К традиционно

используемым здесь показателям относится

число патентов, публикаций, отчетов и

завершенных проектов. Все эти показатели

делают упор на определение производительности

и эффективности НИОКР, оставляя за

скобками вопрос о направленности НИОКР

и полезности их проведения для организации

в целом.

Опрос

400 менеджеров, занятых в сфере НИОКР и

представляющих 40 отраслей промышленности

показал, что одними из широко

распространенных показателей, используемых

для оценки результативности исследований

и разработок, являются «достижение

целей организации» и «процент работ,

принятых и одобренных фирмой».

Сопоставление

достигнутых результатов с установленными

стандартами.

Второй этап процесса контроля состоит

в сопоставлении реально достигнутых

результатов с установленными стандартами.

Очень важно определить, насколько

допустимы или относительно безопасны

обнаруженные отклонения от стандартов.

Деятельность, осуществляемая на этой

стадии контроля, зачастую является

наиболее заметной частью всей системы

контроля.

В

связи с этим руководство высшего звена

устанавливает масштаб допустимых

отклонений, в пределах которого отклонение

полученных результатов от намеченных

не должно вызывать тревоги.

Определение

масштаба допустимых отклонений – вопрос

чрезвычайно важный. Если взять слишком

большой масштаб, то возникающие проблемы

могут приобрести грозные очертания. Но

если масштаб взят слишком маленьким,

то организация будет реагировать на

очень небольшие отклонения, что весьма

разорительно и требует много времени.

В подобных ситуациях достигается высокая

степень контроля, но процесс контроля

становится неэффективным.

Типичным

примером подобного рода может служить

любая ситуация, при которой необходимо

пройти через множество бюрократических

инстанций, чтобы получить разрешение

на что-либо. Многие правительственные

программы были признаны неэффективными

именно потому, что большая часть денег

тратилась на управление программой и

на обеспечение надлежащего контроля

за ней, а не на реализацию самой сути

программы.

Для

того чтобы быть эффективным, контроль

должен быть экономным. Преимущества

системы контроля должны превышать

затраты на ее функционирование. Затраты

на систему контроля состоят из затрат

времени, расходуемого менеджерами и

другими работниками на сбор, передачу

и анализ информации, а также из затрат

на все виды оборудования, используемого

для осуществления контроля, и затрат

на хранение, передачу и поиск информации,

связанной с вопросами контроля. Один

из способов возможного увеличения

экономической эффективности контроля

состоит в использовании метода управления

по принципу исключения, который состоит

в том, что система контроля должна

срабатывать только при наличии заметных

отклонений от стандартов.

Измерение

результатов, позволяющих установить,

насколько удалось соблюсти установленные

стандарты, — это самый трудный и самый

дорогостоящий элемент контроля.

Выбор

подходящей единицы измерения – это

зачастую наиболее легкая часть проведения

контрольных измерений. Равно важно,

чтобы скорость, частота и точность

измерений тоже были согласованы с

деятельностью, подлежащей контролю.

Так,

например, фармацевтическая фирма должна

осуществлять исключительно строгий и

точный контроль за качеством своей

продукции. Даже микроскопическое

количество примесей может буквально

убить потребителя.

Однако,

несмотря на необходимость высококачественных

измерений, производитель лекарств не

может проверять тщательно большую часть

своей продукции, поскольку тщательные

измерения разрушают лекарства. Поэтому

эти фирмы подвергают полной проверке

лишь отдельные выборки образцов лекарств

из каждой партии. Другими словами,

измерения проводятся лишь настолько

часто, чтобы обеспечить высокую

вероятность безопасности покупателей.

Аналогично,

большинство организаций не слишком

часто проводят аудиторские проверки и

инвентаризацию материальных запасов.

Если изготовитель будет каждый день

пересчитывать запасы материалов, он

будет точно знать, например, сколько он

теряет из-за воровства. Но фирма в этом

случае ничего другого не сможет

предпринять, потому что все свое время

будет занята подсчетами. Поэтому

большинство фирм-изготовителей проводят

крупные инвентаризации, примерно, раз

в шесть месяцев. По опыту они знают, что

за этот период потери от воровства будут

в пределах допустимых отклонений. Банки,

напротив, подсчитывают свою выручку

каждый день, поскольку деньги – это

необычайно привлекательный предмет

для кражи. Однако тщательные аудиторские

проверки всех своих бухгалтерских

записей они осуществляют достаточно

редко.

Использование

компьютеров для контрольных измерений

сделало эти проверки гораздо более

оперативными, дешевыми и точными.

Однако

любая система сбора и обработки информации

относительно дорога. Стоимость проведения

измерений зачастую является наиболее

крупным элементом затрат во всем процессе

контроля. Часто именно этот фактор

определяет, а стоит ли вообще осуществлять

контроль.

Для

того, чтобы система контроля действовала

эффективно, необходимо обязательно

доводить до сведения соответствующих

работников организации как установленные

стандарты, так и достигнутые результаты.

Если активно искать людей, затрагиваемых

мерами контроля, то это увеличит взаимное

доверие, улучшит распространение

информации и, таким образом, способствует

повышению эффективности системы

контроля.

В

одной фирме по производству бумаги

рабочих на производственных линиях

обучали основным понятиям бухгалтерской

отчетности и экономики производства с

тем, чтобы все они могли понять и оценить

важность выполнения установленных в

их работе стандартов. Рабочим также

сообщали данные о стандартах, установленных

в фирмах-конкурентах, и объясняли, почему

так важно, чтобы они трудились эффективно

и производительно. Иногда особенно

важно обеспечить фактическое участие

подчиненных в разработке стандартов,

хотя это обычно является прерогативой

менеджера.

Оценка

информации о полученных результатах.

Заключительная стадия этапа сопоставления

заключается в оценке информации о

полученных результатах. Во многих

случаях мерой может служить масштаб

допустимых отклонений, установленный

ранее. Цель этой оценки состоит в том,

чтобы принять решение – необходимо ли

действовать, и если да, то как.

После

вынесения оценки процесс контроля

переходит на третий этап. Менеджер

должен выбрать одну из трех линий

поведения: ничего

не предпринимать, устранить отклонение

или пересмотреть стандарт.

Если

сопоставление фактических результатов

со стандартами говорит о том, что

установленные цели достигаются, лучше

всего ничего

не предпринимать.

Что

касается второй

линии поведения,

то в идеале стадия измерений должна

показывать масштаб отклонения от

стандарта и точно указывать его причину.

Однако абсолютно точно определить корни

той или иной проблемы не всегда

представляется возможным. Смысл

корректировки во всех случаях состоит

в том, чтобы понять причины отклонения

и добиться возвращения организации к

правильному образу действий.

Осуществление

корректировки может быть достигнуто

путем улучшения значения каких-либо

внутренних переменных факторов данной

организации, усовершенствования функций

управления или технологических процессов.

Причиной

возникающих проблем может быть любая

переменная величина, а вклад в отклонение

полученных результатов от желаемых

может давать сочетание различных

факторов.

Третья

линия поведения

используется тогда, когда сами стандарты

могут оказаться нереальными, потому

что они основываются на планах, а планы

– лишь прогнозы будущего. При пересмотре

планов должны пересматриваться и

стандарты.

Часто

случается так, что система контроля

указывает на необходимость пересмотра

планов. Если, например, почти все

коммивояжеры превышают свои «планки»

на 50%, то, видимо, это слишком низкие

«планки», и они не могут быть стандартом

приемлемой результативности. Успешно

действующие организации зачастую

вынуждены пересматривать свои стандарты

в сторону повышения.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Контроль как важнейшая функция в системе менеджмента

Контроль – это процесс соизмерения (сопоставления) фактически достигнутых результатов с запланированными. Контроль обеспечивает обратную связь между ожиданиями, определенными первоначальными планами менеджмента, и реальными показателями деятельности организации. Окончательная цель контроля состоит в том, чтобы обслуживать различные планы и цели менеджмента.

В основу создания всех систем контроля должны быть положены следующие основные требования-критерии:

- эффективность контроля – определяется успешность, полезность контроля (уменьшение расходов, связанных с обнаружением и устранением выявленных в процессе контроля недостатков, сокращение расходов на контроль, затрат на персонал и технику контроля);

- эффект влияния на людей – выясняется вопрос, вызывает ли у работников применяемая технология контроля положительные стимулы или негативные, стрессовые реакции (демотивация труда);

- выполнение задач контроля – контроль должен определить совпадения или отклонения в системе управления производством, способствовать устранению отклонений, выработке эффективных решений;

- определение границ контроля – контрольные мероприятия не могут осуществляться без ограничений Длина проверяемых отрезков должна позволять выявлять отклонения на самой ранней стадии.

Различают следующие виды контроля.

- Предварительный контроль. Он напоминает айсберг, большая часть которого скрыта под водой. Это связано с тем, что некоторые аспекты контроля могут быть замаскированы среди других функций управления. Предварительным контроль называется потому, что осуществляется до фактического начала работ. Основным средством осуществления предварительного контроля является реализация (а не создание) определенных правил, процедур и линий поведения. В организации предварительный контроль используется в трех ключевых областях: человеческих, материальных и финансовых ресурсах. В области человеческих ресурсов контроль достигается за счет анализа тех деловых и профессиональных знаний и навыков, которые необходимы для выполнения конкретных задач организации, в области материальных – ведется контроль за качеством сырья, чтобы сделать отличный товар. В области финансовых ресурсов механизмом предварительного контроля является бюджет в том смысле, что он дает ответ на вопрос, когда, сколько и каких средств (наличных и безналичных) потребуется организации. В процессе предварительного контроля можно выявить и предвидеть отклонения от стандартов в различные моменты времени. Он имеет две разновидности: диагностический и терапевтический. Диагностический контроль включает такие категории, как измерители, эталоны, предупреждающие сигналы и т. п., указывающие на то, что в организации что-то не в порядке. Терапевтический контроль позволяет не только выявить отклонения от нормативов, но и принять предварительные меры.

- Текущий контроль. Он осуществляется в ходе проведения работ. Чаще всего его объект – сотрудники, а он сам является прерогативой их непосредственного начальника. Текущий контроль позволяет исключить отклонения от намеченных планов и инструкций. Для его осуществления аппарату управления необходима обратная связь. Все системы с обратной связью используют внешние ресурсы для внутреннего применения, следят за отклонениями от намеченных целей, корректируют отклонения для достижения этих целей.

- Заключительный контроль. Цель такого контроля – помочь предотвратить ошибки в будущем. В рамках заключительного контроля обратная связь используется после того, как работа выполнена (при текущем – в процессе ее выполнения). Хотя заключительный контроль осуществляется слишком поздно, чтобы ориентировать на проблемы в момент их возникновения, он дает руководству информацию для планирования в случае, если аналогичные работы предполагается проводить в будущем; способствует мотивации работников. На всех уровнях управления менеджеры выполняют все пять функций управления: планирование, организацию, руководство, мотивацию и контроль.

Статьи по теме

- Предельная полезность

- Личностный потенциал персонала в современных условиях

- Личность и ее социальная роль в организации

- Типы организационной культуры и методы ее формирования

- Деловая конфликтология

- Лидерство в системе менеджмента

- Командообразование как создание специальной разновидности формальной группы под конкретную задачу или проект

- Группа как ключевое звено в организации

- Три подхода к объяснению поведения человека в организации

Узнайте цену услуг:

- Цена консультации (ВКР)

- Цена консультации (дипломная работа)

- Цена консультации (диссертация)

- Цена консультации (контрольная работа)

- Цена консультации (курсовая работа)

- Цена консультации (практика)

- Цена консультации (реферат)

- Цена консультации (статья)

- Цена консультации (эссе)

«Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)

Виды контроля в менеджменте

Контроль – это важный элемент процесса управления. Невозможно рассматривать в отрыве от контроля ни создание организационных структур, ни планирование, ни мотивацию. Все они – неотъемлемые части общей системы организационного контроля. Можно выделить три основных типа контроля: предварительный, текущий и заключительный. В зависимости от формы осуществления все данные типы будут иметь одну и ту же цель: поспособствовать тому, чтобы все полученные результаты были максимально приближены к тем, которые требуются. Их различие лишь во времени осуществления (рис.1).

Рисунок 1 — Время применения основных типов контроля

Предварительный контроль

Самые важные типы организационного контроля могут происходить в рамках других управленческих функций.

К примеру, функции организации и планирования обычно не связаны с контролем, однако они позволяют осуществить предварительный контроль, под которым понимают вид контроля, который осуществляется до фактического начала работы.

Среди основных механизмов предварительного контроля выделяют реализацию (не создание) определенных правил, политик и процедур. Ввиду того, что они вырабатываются для того, чтобы обеспечить выполнение планов, то в случае их строгого соблюдения можно обеспечить выполнение работы в заданном направлении. В организации предварительный контроль принято использовать в трех ключевых областях – в управлении материальными, человеческими и финансовыми ресурсами.

Если говорить о человеческих ресурсах, то предварительный контроль в данной области осуществляется путем серьезного анализа профессиональных и деловых навыков и знаний, которые необходимы для того, чтобы выполнять те или иные должностные обязанности, а также с помощью отбора самого квалифицированного и подготовленного персонала. Если необходимо убедиться, что все нанятые работники будут в состоянии выполнять обязанности, которые им поручают, то необходимо указать минимальный стаж работы в данной сфере или допустимый уровень образования и проверить все рекомендации и документы, которые предоставляет нанимаемый. Для того, чтобы повысить вероятность привлечения и закрепления в составе организации работников, обладающих должными компетенциями, можно установить справедливые размеры компенсаций и выплат, а также провести психологические тесты и собеседование с работником в рамках найма.

В большинстве организаций предварительный контроль в области человеческих ресурсов будет продолжаться даже после найма сотрудника с помощью проведения тренингов, благодаря которым и рядовые работники, и менеджеры, получают возможность обучиться новым навыкам, прежде чем приступить к фактическому исполнению своих обязанностей. Такой процесс позволяет увеличить вероятность того, что нанятые сотрудники будут эффективно трудиться.

Ввиду того, что высококачественную продукцию из плохого сырья невозможно изготовить, на производственных организациях существует обязательный предварительный контроль материальных ресурсов, которые используются. Он осуществляется с помощью разработки стандартов минимально допустимого уровня качества, а также путем проведения проверок на то, насколько поступающие материалы соответствуют этим требованиям. Среди методов предварительного контроля материальных ресурсов выделяют также и обеспечение в организации их запасов на уровне, который будет достаточным для того, чтобы избежать возможного дефицита.

Одним из самых важных средств предварительного контроля в сфере ресурсов финансов является бюджет, позволяющий осуществить еще и функцию планирования. Бюджет – это механизм предварительного контроля, т.к. он дает возможность спланировать обеспечение организации наличными средствами в нужном объеме в конкретное время. Бюджет также устанавливает предельные значения затрат и не позволяет какому-либо из отделов или организации в целом исчерпать все свои наличные средства до конца.

Текущий контроль

Он осуществляется непосредственно в процессе проведения работы. Зачастую его объектом становятся сотрудники, а сам текущий контроль – это прерогатива их непосредственного начальства. Для того, чтобы исключить отклонения от инструкций и намеченных планов необходима регулярная проверка работы сотрудников и постоянное обсуждение всех возникающих предложений и проблем касательно усовершенствования работы. Если же эти отклонения получат развитие, то они могут вырасти в существенные трудности для организации.

Данный вид контроля не проводят во время выполнения самих работ, как может казаться из его названия. Он скорее основывается на измерении фактических результатов, которые были получены после проведения работы, которая была направлена на достижение поставленных целей.

Заключительный контроль

Заключительный вид контроля проводится после того, как вся работа уже выполнена. По мнению У. Ньюмана, профессора менеджмента, этот вид контроля обладает двумя важными функциями. Первая из них состоит в том, что заключительный контроль позволяет руководству получить информацию об организации, которая понадобится для того, чтобы спланировать аналогичные работы в будущем. После сравнения фактически полученных и требуемых результатов, начальство может лучше оценить, насколько соответствуют реальному положению составленные им планы. Благодаря данной процедуре также можно узнать о возникших проблемах и сформулировать новые планы таким образом, чтобы была возможность избежать всех этих проблем в будущем. Вторая функция заключительного контроля в том, чтобы замотивировать персонал организации. Если руководство связывает достижение определенного уровня результативности с мотивационными вознаграждениями, то понятно, что фактически достигнутую результативность нужно стараться измерить максимально объективно и точно.

Процесс контроля

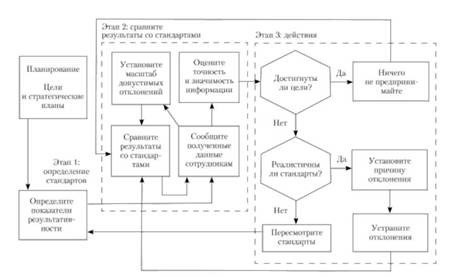

Процесс контроля включает в себя три основных этапа, на которых реализуется комплекс разных мер: определение стандартов; сравнение со стандартами реальных результатов; выбор подходящих действий. Полная модель процесса контроля представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 — Модель процесса контроля

Этап 1. Определение стандартов.

Этот этап связан с функцией планирования. В соответствии с ее результатами на базе стратегий и целей организации будет формироваться перечень стандартов.

Под стандартами понимают конкретные цели, которые имеют определенный критерий (к примеру, получить в 2018 году прибыль в размере 40 млн. руб.), временной период и показатели результативности, четко определяющими, какой результат необходимо получить для того, чтобы достичь поставленных целей, и позволяющими управлению организации сравнить ту работу, которая выполнена реально, с запланированной работой.

Так, важная задача в системе контроля – это установление показателей результативности. Могут возникнуть проблемы в их установлении в отношении ряда целей, которые сложно отобразить количественно, к примеру: научно-исследовательская деятельность организации, этика и социальная ответственность, организационные цели. В случае если нельзя использовать прямые количественные оценки, то можно применить косвенные показатели. К примеру, для того, чтобы оценить уровень удовлетворенности работой, можно использовать критерий текучести кадров. Однако, при этом важно иметь в виду, что на косвенные показатели также способны оказать влияние различные переменные, которые не связаны с оцениваемой областью. В частности, низкие показатели по текучести кадров могут быть взаимосвязаны со страхом сотрудников искать другую работу в данное время, а не с высокой удовлетворенностью их потребностей.

В то же время, отсутствие возможность отобразить показатель результативности в количественной форме не является оправданием для отсутствия стандартов контроля в какой-либо сфере.

Этап 2. Сравнение реальных результатов и стандартов.

На данном этапе менеджер определяет, насколько полученные результаты соответствуют заявленным и принимает решение – допустимы ли отклонения от стандарта или же они являются относительно безопасными. Для этого на данном этапе устанавливают масштаб отклонений, а также измеряют полученные результаты, передают информацию и оценивают ее.

Масштаб отклонений наглядно демонстрирует, насколько реальные результаты будут отклоняться от запланированных. Для того, чтобы повысить экономическую эффективность системы контроля, используют управление по отклонениям или принцип исключений. В соответствии с ним система контроля приводится в действие лишь при возникновении сильных отклонений от стандарта. Измерение результатов, которое позволяет оценить их соответствие стандартам – это самая проблемная и дорогостоящая часть контроля. Благодаря новым компьютерным программам контрольные измерения стали более оперативными, точными и дешевыми. Систему контроля можно сделать эффективной лишь в той ситуации, когда персонал обладает точными и своевременными сведениями о стандартах и о результатах своей деятельности, которые позволяют принимать решения и предпринимать все требуемые действия. На последней фазе данного этапа важно оценить полученную информацию о фактических результатах. В то же время, в большинстве случаев менеджеры оценивают важность информации и соответствие фактических и запланированных результатов на основании ранее установленного масштаба отклонений. Однако зачастую это приходится делать субъективно, исходя лишь из своего опыта. При этом важно учитывать риск и другие факторы, которые могут повлиять на решение о необходимости принятия определенных действий.

Этап 3. Выбор подходящих действий

На этом этапе выбирают один из трех вариантов – не предпринимать ничего, устранить отклонение, пересмотреть стандарты.

Поведенческие аспекты контроля

Во время разработки процедуры контроля менеджер должен учитывать поведение людей, являющихся важным элементом контроля. Следовательно, необходимо принимать во внимание следующее:

- Систему контроля важно проектировать при учете эффекта поведения, ориентированного на контроль. В другом случае сотрудники будут ориентированы на то, чтобы хорошо выглядеть при проведении контрольных измерений, а не на то, чтобы достичь целей, поставленных организацией. Поведение, которое ориентировано на контроль заключается в том, что сотрудники стараются делать то, что начальство хочет от них увидеть в той области, где проводится контрольное измерение, и при этом будут пренебрегать теми областями, в которых нет таких измерений;

- Во время планирования работ исполнители могут дать организации недостоверную информацию (может быть переоценен объем необходимых ресурсов и недооценен объем всех возникающих доходов и т.д.);

- Нужно устанавливать осмысленные стандарты контроля, которые будут восприниматься сотрудниками;

- Необходимо устанавливать двустороннее общение по вопросам системы контроля;

- Важно устанавливать достижимые и одновременно с этим жесткие стандарты;

- Сотрудники должны получать вознаграждение за достижение стандарта.

��������������� ��������. �� ���������� �������, ������� ����� ��������, ��� ��������, ������ ��� �����. ��� ������� � ���, ��� ��������� ������� �������� ����� ���� ������������� ����� ������ ������� ����������.

��������������� �������� ���������� ������, ��� �� �������������� �� ������������ ������ �����. �������� ��������� ������������� ���������������� �������� �������� ���������� (�� ��������, � ������ ����������) ������������ ������, �������� � ����� ���������.

� ������������ ��������������� �������� ������������ � ���� �������� ��������: ������������, ������������ � ���������� ��������. � ������� ������������ �������� �������� ����������� �� ���� ������� ��� ������� � ���������������� ������ � �������, ������� ���������� ��� ���������� ���������� ����� �����������, � ������� ������������ — �������� �� ��������� �����. � ������� ���������� �������� ���������� ���������������� �������� �������� ������ � ��� ������, ��� �� ���� ����� �� ������, �����, ������� � ����� ������� (�������� � �����������) ����������� �����������.

� �������� ���������������� �������� �������� ������� ���������� �� ���������� � ��������� �������. �� ����� ��� �������������: ��������������� � ���������������.

��������������� �������� �������� ����� ���������, ��� ����������, �������, ��������������� ������� � �.�., ����������� �� ��, ��� � ����������� ���-�� �� � �������.

��������������� �������� ��������� �� ������ ������� ���������� �� ����������, �� � ������� �������������� ����.

������� ��������. �� �������������� � ���� ���������� �����. ���� ����� �������� ��� �������� ����������, � ��� �� — ������ ����� ����������� �� ����������������� ����������. ����� �������� ��������� ��������� ���������� �� ���������� ������ � ����������.

��� ����, ����� ����������� ������� ��������, �������� ���������� ���������� �������� �����. ��� ������� � �������� ������ ����� ����, ���������� ������� ������� ��� ����������� ����������, ������ �� ������������ �� ���������� ����� � ������������ �� ��� ���������� ���� �����.

�������������� ��������. ���� ������ �������� — ������������� ������ � �������. � ������ ��������������� �������� �������� ����� ������������ �����, ����� ������ ��� ��������� (��� ������� — � �������� �� ����������). ���� �������������� �������� �������������� ������� ������, ����� ������������� �� �������� � ������ �� �������������, ��, ��-������, ���� ����������� ���������� ��� ������������ � ������, ���� ����������� ������ �������������� ��������� � �������, �, ��-������, ������������ ���������.

� ��������� �������� ���� ��� ����� ���������� �����.

���� � — ������������ ����������. ��������� — ��� ���������� ����, �������� � ��������� ������� ��������� ���������. ��� ���� ����� ������� «���������» �� �������� ������������. �� ������ ����� ���������� ���������� ��������� ����� � ���������� ��������, �� �������� ����������� ������. ��� � ���� ����������������. ���������� ���������������� ����� ���������� ��, ��� ������ ���� �������� ��� ���������� ������������ �����.

���� � — ������������� ����������� ����������� � �������������� �����������. �� ���� ����� �������� ������ ����������, ��������� ����������� ���������� ������������� ��� ���������. ��� ���� ����� ������� ��� ���� ����� ������ �������: ����������, ��������� ��������� ��� ������������ ��������� ������������ ���������� �� ����������. ����� ���� �������� ����� �����: ������������ ������� ����������, ���������� ����������, ���������� � ����������� ����������.

���� � — �������� ����������� �������������� ��������.

���������� �������� ����� ���� ����� �������������, ������� ������� � ���, ����� ��� �������� ���������, ������� ����������� �����������. � ����� � ���� ��� ����������� � ���������� �������� ������� ��������� ��� �������� � ���� ����� �� ��������� �������: �������� �� ���������� ���� �����������? �������������� �� ������� �������� ���, ����� ���������� ������������, � �� ����������� ���������? ������������ �� ����������� ������� �������� ���������� ����� ����������, �� ������ ������� ����� ����������� � �������� ��������� ������? ����������, ��� � ������� ����������� �������� ����� ������������ ����� �������������� � ����� ����������, ������ �����, �� ������� ��� ���������, ��������� ��� ��.

������� �������� �� �������� �������� ������� ����� �������� ���������� ������������. �� �������� ������ ��������� ������ �� ���������� ������, ��� ��� ������ �������������� ������� ������� ������. ��������� ������ ���� ����������� �������� ��������. ��������, ����������, ���������� � �������� ��������, ����� �������������� �� ����� ������������, ����������� � ��������� �����������.

��������� �������� ������ ������� ����� ������ �������� ������� ������ �� ������������� ������� ������������ � ��������; ��������� �� ����� ������� ������ (��������) ������ ������ �������� ������ � ������������ �� �����. ������ �� ���� ������� ���������� ��� � ������������ ���� ���������� � ��������� ��� ������ ������� ����������: ������������, �����������, ��������� � ��������. ���������� ������ ������ ��������� �� ���� �������� ���������: ���������������� (����������� ������� ��������� ����������) � ������������� (����������� ������� ����� ���������� � ����������� ���������).