Официальное опубликование правовых актов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

-

- Сегодня

- Неделя

- Месяц

- ПОИСК

- КАЛЕНДАРЬ ОПУБЛИКОВАНИЯ

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23.09.2021 № 648

«Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы»

(Зарегистрирован 29.10.2021 № 65634)

Номер опубликования: 0001202110290034

Дата опубликования:

29.10.2021

|

Страница №1 из 30: |

|

|

Отправить документ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 14 августа 2017 года N 403

Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы

____________________________________________________________________

Настоящий документ включен в Перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года N 2467.

— Примечание изготовителя базы данных.

____________________________________________________________________

В соответствии со статьей 2.2 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 «О ветеринарии» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст.857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.2; 2004, N 27, ст.2711; N 35, ст.3607; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст.10; N 52, ст.5498; 2007, N 1, ст.29; N 30, ст.3805; 2008, N 24, ст.2801; 2009, N 1, ст.17, ст.21; 2010, N 50, ст.6614; 2011, N 1, ст.6; N 30, ст.4590; 2015, N 29, ст.4339, ст.4359, ст.4369; 2016, N 27, ст.4160) и подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст.2983; N 32, ст.3791; N 42, ст.4825; N 46, ст.5337; 2009, N 1, ст.150; N 3, ст.378; N 6, ст.738; N 9, ст.1119, ст.1121; N 27, ст.3364; N 33, ст.4088; 2010, N 4, ст.394; N 5, ст.538; N 16, ст.1917; N 23, ст.2833; N 26, ст.3350; N 31, ст.4251, 4262; N 32, ст.4330; N 40, ст.5068; 2011, N 6, ст.888; N 7, ст.983; N 12, ст.1652; N 14, ст.1935; N 18, ст.2649; N 22, ст.3179; N 36, ст.5154; 2012, N 28, ст.3900; N 32, ст.4561; N 37, ст.5001; 2013, N 10, ст.1038; N 29, ст.3969; N 33, ст.4386; N 45, ст.5822; 2014, N 4, ст.382; N 10, ст.1035; N 12, ст.1297; N 28, ст.4068; 2015, N 2, ст.491; N 11, ст.1611, N 26, ст.3900; N 35, ст.4981; N 38, ст.5297; N 47, ст.6603; 2016, N 2, ст.325; N 28, ст.4741; N 33, ст.5188; N 35, ст.5349; N 47, ст.6650; N 49, ст.6909, ст.6910),

приказываю:

Утвердить прилагаемые Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы.

Министр

А.Н.Ткачев

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

6 сентября 2017 года,

регистрационный N 48093

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минсельхоза России

от 14 августа 2017 года N 403

Ветеринарные правила

осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы

I. Область применения

1. Настоящие Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы (далее — Правила) устанавливают обязательные для исполнения требования к осуществлению профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установлению и отмене на территории Российской Федерации карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы.

Правилами устанавливаются обязательные требования к организации и проведению мероприятий по ликвидации сибирской язвы, предотвращению ее возникновения и распространения на территории Российской Федерации, определению границ территории, на которую должен распространяться режим ограничительных мероприятий и (или) карантина, в том числе в части определения очага болезни животных, осуществления эпизоотического зонирования, включая определение видов зон в целях дифференциации ограничений, установленных решением о введении режима ограничительных мероприятий и (или) карантина, ограничений производства, перемещения, хранения и реализации товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), и требования к особенностям применения таких ограничений, в том числе проведению мероприятий в отношении производственных объектов, находящихся в карантинной зоне.

II. Общая характеристика сибирской язвы

2. Сибирская язва — инфекционная болезнь животных всех видов, характеризующаяся септицемией, геморрагической инфильтрацией подкожной и соединительной тканей, поражением наружных покровов.

В большинстве случаев протекает молниеносно и остро. Возможно подострое, хроническое и абортивное течение болезни.

Молниеносное течение болезни характеризуется внезапным падежом животного без проявления выраженных клинических признаков.

Острое течение болезни характеризуется повышением температуры тела до 41-42°С, сопровождающимся мышечной дрожью, учащением пульса и дыхания, беспокойством, угнетением, отказом от корма, образованием на теле горячих припухлостей, отеками в области подгрудка, шеи, живота и коликами. Гибель животного, как правило, наступает на 2-3 день.

Подострое течение болезни характеризуется теми же клиническими признаками, что и острое, но длится до 5-8 дней.

Хроническое течение болезни характеризуется прогрессирующим исхуданием больного животного и длится, как правило, 2-3 месяца.

Абортивное течение проявляется незначительном подъемом температуры тела, угнетением, истощением животного и длится до 2 недель, но, как правило, больное животное выздоравливает.

В агональном состоянии у животного отмечается выделение из естественных отверстий кровянистой пенистой жидкости.

Трупное окоченение при сибирской язве, как правило, не выражено, кровь не сворачивается.

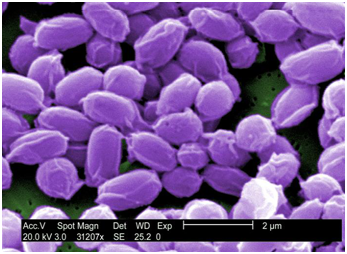

3. Возбудитель сибирской язвы — бактерия Bacillus anthracis, относится к семейству спорообразующих микроорганизмов Bacillaceae, роду Bacillus, грамположительная неподвижная крупная палочка, аэроб, факультативный анаэроб (далее — возбудитель). В зависимости от стадии развития возбудителя, а также условий внешней среды возбудитель может существовать в вегетативной или споровой форме. В организме животного возбудитель существует в вегетативной форме. В окружающей среде при доступе свободного кислорода воздуха и температуре 12-24°С вегетативная форма возбудителя переходит в споровую.

Возбудитель в вегетативной форме погибает при температуре 55°С через 40-60 минут, при температуре 60°С — через 15 минут, при кипячении — мгновенно. В невскрытых трупах животных возбудитель погибает в течение 2-7 суток.

Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность после 5-10-минутного кипячения, погибает под действием сухого жара при температуре 120-140°С через 2-4 часа, в автоклаве при температуре 110°С — через 40 минут.

Инкубационный период болезни продолжается от нескольких часов до 1,5 месяцев.

4. Основным источником возбудителя являются больные животные, их секреты и экскреты.

Резервуарами и факторами передачи возбудителя являются участки почвы и другие объекты внешней среды, контаминированные возбудителем.

5. Основной путь заражения животных — алиментарный — через контаминированные корма и воду. Заражению способствуют повреждения слизистых оболочек ротовой полости и глотки, а также снижение резистентности организма в результате голодания, перегревания, переохлаждения. Возможны также трансмиссивный и аспирационный пути заражения.

III. Профилактические мероприятия

6. В целях предотвращения возникновения и распространения сибирской язвы физические и юридические лица, являющиеся собственниками (владельцами) животных (далее — владельцы животных), обязаны:

предоставлять по требованиям специалистов органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее — специалисты госветслужбы), животных для осмотра;

в течение 24 часов извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях внезапного падежа или заболевания животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;

до прибытия специалистов госветслужбы принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании животных, а также всех животных, находившихся в одном помещении с подозреваемыми в заболевании животными, которые могли контактировать с ними, обеспечить изоляцию трупов павших животных в том же помещении, в котором они находились;

выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, в хозяйстве индивидуального предпринимателя, организациях и их обособленных подразделениях, в которых содержатся животные (далее — хозяйства) противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных Правилами;

соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по сибирской язве в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. N 635 (зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2016 г., регистрационный N 41508).

7. Для профилактики сибирской язвы специалистами госветслужбы проводится вакцинация животных против сибирской язвы в соответствии с планами диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на текущий календарный год.

IV. Мероприятия при подозрении на сибирскую язву

8. Основаниями для подозрения на сибирскую язву являются:

наличие у животных клинических признаков, перечисленных в пункте 2 Правил;

выявление сибирской язвы в хозяйстве, из которого ввезены животные, в течение 30 дней после осуществления их ввоза;

выявление при вскрытии трупов павших животных патологоанатомических изменений, характерных для сибирской язвы;

искусственное осеменение животных спермой, полученной в хозяйстве, в котором выявлена сибирская язва.

9. При наличии оснований для подозрения на сибирскую язву владельцы животных обязаны:

в течение 24 часов сообщить любым доступным способом о подозрении на сибирскую язву должностному лицу органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (на территории которого содержатся животные), осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, или подведомственного ему учреждения;

содействовать специалистам госветслужбы в проведении отбора проб патологического материала павших животных и направлении этих проб в лабораторию (испытательный центр) органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или иную лабораторию (испытательный центр), аккредитованную в национальной системе аккредитации, для исследования на сибирскую язву (далее — лаборатория);

предоставить специалисту госветслужбы сведения о численности имеющихся (имевшихся) в хозяйстве животных (с указанием количества павших животных) за последние 30 дней.

10. До получения результатов диагностических исследований на сибирскую язву владельцы животных обязаны:

прекратить убой и вывоз животных;

прекратить вывоз молока и продуктов убоя животных из хозяйства;

прекратить все передвижения и перегруппировки животных;

запретить посещение хозяйств физическими лицами, кроме персонала, обслуживающего животных, и специалистов госветслужбы.

11. При возникновении подозрения на сибирскую язву на объектах, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации (далее — федеральные органы исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности), должностные лица ветеринарных (ветеринарно-санитарных) служб указанных органов:

в течение 24 часов должны сообщить любым доступным способом о подозрении на сибирскую язву должностному лицу органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен соответствующий объект, осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, или подведомственного ему учреждения;

должны провести отбор проб патологического материала павших животных и направление этих проб в лабораторию.

В случае невозможности осуществления отбора проб патологического материала должностными лицами ветеринарных (ветеринарно-санитарных) служб органов, указанных в настоящем пункте, должностные лица указанных органов должны оказывать содействие иным специалистам госветслужбы в проведении отбора проб патологического материала и направлении этих проб в лабораторию.

12. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии или подведомственного ему учреждения, в течение 24 часов после получения информации, указанной в пунктах 9 и 11 Правил, сообщает о подозрении на сибирскую язву руководителю указанного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, который в случае угрозы распространения возбудителя на территориях иных субъектов Российской Федерации должен сообщить руководителям органов исполнительной власти указанных субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия в области ветеринарии, о подозрении на сибирскую язву.

13. Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, при получении им информации о возникновении подозрения на сибирскую язву в течение 24 часов должен обеспечить направление в хозяйство, в котором владельцы животных осуществляют их содержание (далее — предполагаемый эпизоотический очаг), специалистов госветслужбы для:

осмотра животных;

определения вероятных источников, путей и предположительного времени заноса возбудителя;

определения границ предполагаемого эпизоотического очага и возможных путей распространения сибирской язвы, в том числе с реализованными (вывезенными) животными и (или) полученной от них продукцией животноводства в течение не менее 30 дней до получения информации о подозрении на сибирскую язву;

отбора проб патологического материала павших животных и направление указанных проб в лабораторию.

14. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии или подведомственного ему учреждения, в течение 24 часов после получения информации, указанной в пунктах 9 и 11 Правил должно:

проинформировать о подозрении на сибирскую язву руководителя органа местного самоуправления муниципального образования и население муниципального образования, на территории которого располагается предполагаемый эпизоотический очаг, и владельцев животных о требованиях Правил;

определить количество животных в хозяйствах, расположенных на территории муниципального образования, а также места и порядок уничтожения трупов павших животных на территории муниципального образования.

V. Диагностические мероприятия

15. При возникновении подозрения на сибирскую язву специалистами госветслужбы проводится отбор проб патологического материала не более чем от 3-х трупов животных.

Во всех случаях при подозрении на сибирскую язву трупы павших животных не вскрываются.

В лабораторию направляется мазок-отпечаток крови или кровь из надреза уха, периферических сосудов или отрезается и отсылается ухо павшего животного со стороны, на которой лежит труп. При взятии образцов крови место надреза предварительно дезинфицируется и после взятия крови прижигается огнем или раскаленным металлическим предметом. Попадание крови во внешнюю среду при отборе проб патологического материала для исследования на сибирскую язву не допускается

Ухо перевязывается лигатурой у основания в двух местах и отрезается между лигатурами. Делается 4-6 мазков-отпечатков крови. Кровь наносится на стекло толстым слоем и высушивается на воздухе без дополнительной фиксации. Место отреза уха прижигается.

Отрезанное ухо заворачивается в пергаментную бумагу, смоченную в дезинфицирующем растворе.

Трупы пушных зверей направляются целиком.

16. Упаковка патологического материала и его транспортирование должны обеспечивать сохранность патологического материала и его пригодность для исследований в течение срока транспортировки от момента отбора до места исследования. Пробы патологического материала охлаждаются, а на период транспортирования помещаются в термос со льдом или иным охладителем.

Утечка (рассеивание) материала во внешнюю среду не допускается.

Контейнеры, пакеты, емкости с патологическим материалом упаковываются и опечатываются.

В сопроводительном письме указываются дата, время отбора проб, дата последней вакцинации против сибирской язвы, N серии использованной вакцины, адрес места отбора проб, перечень проб, основания для подозрения на сибирскую язву, адрес и контактные телефоны специалиста госветслужбы, осуществившего отбор проб.

Пробы патологического материала доставляются в лабораторию специалистом госветслужбы. Запрещается пересылать пробы по почте или любым иным способом.

17. Диагноз считается установленным, если получен один из следующих результатов:

выявлен возбудитель в мазках-отпечатках крови;

выявлен антиген возбудителя в реакции Асколи или методом флюоресцирующих антител;

выявлен генетический материал возбудителя;

получена положительная биопроба.

18. Руководитель лаборатории в течение 12 часов после получения результатов лабораторных исследований в письменной форме должен проинформировать руководителя органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, специалиста госветслужбы, направившего патологический материал на исследования, о полученных результатах.

В случае установления диагноза руководитель лаборатории в течение 12 часов после получения результатов лабораторных исследований в письменной форме должен проинформировать также федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии.

19. Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, в течение 24 часов после установления диагноза должен направить в письменной форме информацию о возникновении сибирской язвы на территории соответствующего субъекта Российской Федерации руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в сфере ветеринарии, федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора, федеральные органы исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности.

20. При установлении диагноза на объектах, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности, должностные лица ветеринарных (ветеринарно-санитарных) служб указанных органов должны взаимодействовать с должностными лицами органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (на территории которого расположен соответствующий объект), осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, или подведомственного ему учреждения и чрезвычайной противоэпизоотической комиссией соответствующего субъекта Российской Федерации по вопросам осуществления на подведомственных объектах мероприятий, предусмотренных пунктами 11, 15, 23, 29, 34, 35, 36 Правил.

21. В случае если в результате проведенных лабораторных исследований диагноз не был установлен, руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий переданные полномочия в области ветеринарии, в течение 24 часов должен проинформировать об этом федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии, федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности.

22. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, или подведомственного ему учреждения должно проинформировать о неустановлении диагноза владельцев животных, органы местного самоуправления муниципального образования, на территории которого располагался предполагаемый эпизоотический очаг в течение 24 часов с момента получения соответствующей информации.

VI. Установление карантина, ограничительные, лечебные и иные мероприятия, направленные на ликвидацию очагов сибирской язвы, а также на предотвращение ее распространения

23. Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, при получении от руководителя лаборатории информации об установлении диагноза в течение 24 часов с момента установления диагноза должен:

направить на рассмотрение высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации представление об установлении ограничительных мероприятий (карантина);

направить копию представления в федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии и федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора;

в случае установления диагноза у животных, содержащихся на объектах, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности, копию представления направить также должностным лицам указанных органов или подведомственных им учреждений;

инициировать проведение заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации;

разработать проект акта об установлении ограничительных мероприятий (карантина) с соответствующим перечнем ограничений и направить их на рассмотрение высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации;

разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов сибирской язвы и предотвращения распространения возбудителя, направить указанные документы высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации.

24. Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на основании представления руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, в течение 24 часов должен принять решение об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории субъекта Российской Федерации.

25. В решении об установлении ограничительных мероприятий (карантина) должны быть определены хозяйство, в котором содержатся больные сибирской язвой животные (далее — эпизоотический очаг), населенный пункт, на территории которого установлен эпизоотический очаг (далее — неблагополучный пункт), угрожаемая зона (территория вокруг неблагополучного пункта, радиус которой составляет не менее 5 км от его границ и зависит от эпизоотической ситуации, ландшафтно-географических особенностей местности, хозяйственных, транспортных и других связей между населенными пунктами, хозяйствами, расположенными в этой зоне) и указан перечень вводимых ограничительных мероприятий, а также срок, на который устанавливаются ограничительные мероприятия.

26. Должностное лицо учреждения, подведомственного органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, должно проинформировать население и орган местного самоуправления муниципального образования о возникновении эпизоотического очага.

27. Решением об установлении ограничительных мероприятий (карантина) вводятся ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге, неблагополучном пункте и угрожаемой зоне.

28. В эпизоотическом очаге:

запрещается:

посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

ввод (ввоз), вывод (вывоз) животных;

убой животных;

вывоз продуктов убоя животных и молока;

вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные животные;

сбор и вывоз генетического материала от животных;

выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;

вскрытие трупов и снятие шкур с павших животных.

осуществляется:

изолированное содержание и лечение животных с клиническими признаками болезни и животных с повышенной температурой тела, а также свиней, положительно реагирующих на введенный сибиреязвенный аллерген. Лечение проводится противосибиреязвенным глобулином и антибиотиками. Через 14 дней после выздоровления животных осуществляется их вакцинация против сибирской язвы;

вакцинация клинически здоровых животных против сибирской язвы вакциной против сибирской язвы согласно инструкции по применению. При выявлении у вакцинированных животных клинических признаков сибирской язвы осуществляется их лечение;

оборудование дезинфекционных ковриков на входе (выходе) и дезинфекционных барьеров на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага;

дезинфекционная обработка одежды и обуви парами формальдегида в пароформалиновой камере в течение 1 часа при температуре 57-60°С, расходе формалина 75 см /м водного раствора формалина с содержанием 1,5% формальдегида при выходе с территории эпизоотического очага;

дезинфекционная обработка любых транспортных средств при их выезде с территории эпизоотического очага. Для дезинфекции транспортных средств должны применяться 1,5%-ный формальдегид или 3%-ный фоспар или парасод, или 1,5%-ный параформ, приготовленный на 0,5%-ном растворе едкого натра, или 5%-ный хлорамин, или другие дезинфицирующие растворы с высокой вирулицидной активностью в отношении возбудителя (согласно инструкции по применению);

обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага безнадзорных животных.

Работники, имеющие на руках, лице и других открытых участках тела царапины, ссадины, ранения или иные повреждения кожи, к работе по уходу за больными животными, уборке трупов, очистке и дезинфекции помещений и прочих объектов не допускаются.

Трупы животных, павших от сибирской язвы, остатки кормов и подстилки, находящиеся в одном помещении с больными животными, уничтожаются методом сжигания. Захоронение трупов животных запрещено.

Молоко от животных с клиническими признаками заболевания, повышенной температурой тела подлежит уничтожению после обеззараживания путем добавления хлорной извести, содержащей не менее 25% активного хлора, из расчета 1 кг на 20 литров молока, и 6-часовой выдержки.

Молоко от клинически здоровых животных подлежит кипячению в течение 5 минут и скармливанию животным в эпизоотическом очаге или уничтожению.

29. Дезинфекции в эпизоотическом очаге подлежат территории хозяйств, помещения по содержанию животных и другие объекты, с которыми контактировали больные животные.

Дезинфекция помещений и других мест, в которых содержались больные животные, проводится специалистами госветслужбы в три этапа: первый — сразу после изоляции больных животных, второй — после проведения механической очистки, третий — перед отменой карантина.

Для дезинфекции должны применяться 4%-ный горячий едкий натр или 3%-ная хлорная известь, или 3%-ный нейтральный гипохлорит кальция, или 1%-ный глутаровый альдегид, или 5%-ный однохлористый йод, или 2%-ные формалин (параформальдегид), или хлорамин из расчета 0,3-0,5 дм /м , или другие дезинфицирующие растворы с высокой бактерицидной активностью в отношении возбудителя (согласно инструкции по применению).

30. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия в области ветеринарии, организует на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу, выставление на въезде в эпизоотический очаг необходимого количества круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных дезинфекционными барьерами, пароформалиновыми камерами для обработки одежды и дезинфекционными установками, с круглосуточным дежурством.

31. В неблагополучном пункте:

запрещается:

перемещение и перегруппировка животных;

убой животных;

ввод (ввоз), вывод (вывоз) животных;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

выгульное содержание животных;

осуществляется:

вакцинация животных против сибирской язвы вакциной против сибирской язвы согласно инструкции по применению;

оборудование дезинфекционных ковриков на входе (выходе) и дезинфекционных барьеров на въезде (выезде) на территорию (с территории) неблагополучного пункта;

дезинфекционная обработка любых транспортных средств при их выезде с территории неблагополучного пункта;

обеспечение отсутствия на территории неблагополучного пункта безнадзорных животных.

32. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия в области ветеринарии, организует на территории, прилегающей к неблагополучному пункту, выставление на въезде в неблагополучный пункт необходимого количества круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных дезинфекционными барьерами и дезинфекционными установками, с круглосуточным дежурством.

33. В угрожаемой зоне:

запрещается:

ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных;

вывоз животных за пределы угрожаемой зоны;

проведение ярмарок, выставок, других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных;

осуществляется:

вакцинация животных против сибирской язвы вакциной против сибирской язвы согласно инструкции по применению.

VII. Отмена карантина и последующие ограничения

34. Отмена карантина осуществляется через 15 дней после падежа или выздоровления последнего больного животного в эпизоотическом очаге и проведения других мероприятий, предусмотренных Правилами.

35. Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия в области ветеринарии, при получении от должностного лица учреждения, подведомственного органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии, заключения о выполнении мероприятий, предусмотренных Правилами, в течение 24 часов должен направить представление руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории субъекта Российской Федерации, в котором был зарегистрирован эпизоотический очаг.

Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в течение дня принимает решение об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории субъекта Российской Федерации, в котором был зарегистрирован эпизоотический очаг сибирской язвы.

36. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны осуществляется вакцинация животных против сибирской язвы вакциной против сибирской язвы согласно инструкции по применению.

Электронный текст документа

подготовлен АО «Кодекс» и сверен по:

Официальный интернет-портал

правовой информации

www.pravo.gov.ru, 07.09.2017,

N 0001201709070016

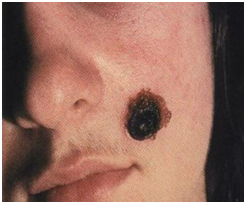

Сибирская язва — острая инфекционная болезнь зоонозного происхождения из группы инфекций наружных покровов. Введена в группу особо опасных инфекций. Название микроба берет свое название от греческого «anthracis» — уголь, что объясняется образованием при инфекции на коже схожих по цвету язв.

В России ежегодно регистрируется от 15 до 50 случаев сибирской язвы. Следует отметить, что большинство из них носит профессиональный характер. Среди заболевших людей были смертельные исходы.

Сибирская язва широко распространена во многих странах Азии, Африки и Южной Америки. Есть ее очаги и на территории России — в скотомогильниках в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Курской, Самарской, Кировской, Ростовской, Курганской и Орловской областях, республиках Северной Осетии, Чувашии, Бурятии, Чечне и Татарстане.

Этиология

Возбудитель сибирской язвы – Bacillus anthracis — представляет собой аэробную грамположительную палочку, неподвижную, образующую споры и капсулу, хорошо растет на простых питательных средах и кровяном агаре и образует характерные колонии в виде «головы медузы».

Вегетативные формы микроба относительно мало устойчивы: при температуре 55°С погибают через 40 минут, при 60°С — через 15 минут, при кипячении — мгновенно. Вегетативные формы быстро погибают без доступа воздуха, инактивируются стандартными дезинфицирующими растворами через несколько минут. В невскрытых трупах они сохраняются до 7 суток.

Споры обладают высокой устойчивостью к действию факторов внешней среды и могут сохраняться в почве многие десятки лет. В почве сибиреязвенные микробы не только могут сохраняться в течение десятилетий (до 100 лет), но и при температуре от 12-15°С до 40°С способны прорастать и затем вновь образовывать споры, тем самым поддерживая существование почвенного очага.

Эпидемиология.

Источником инфекции чаще всего являются домашние травоядные животные — крупный и мелкий рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи. Больной человек эпидемиологической опасности не представляет.

Заражение человека может наступать при уходе за больными животными, убое скота, обработке мяса, а также при контакте с продуктами животноводства (шкуры, кожи, меховые изделия, шерсть, щетина), обсемененными спорами сибиреязвенного микроба. Заражение имеет преимущественно профессиональный характер.

Заражение может наступать через почву. Споры попадают в кожу через микротравмы;

При алиментарном инфицировании (употребление зараженных продуктов) возникает кишечная форма.

Передача возбудителя может осуществляться аэрогенным путем (вдыхание инфицированной пыли, костной муки). В этих случаях возникают легочные и генерализованные формы сибирской язвы.

В странах Африки допускается возможность передачи инфекции посредством укусов кровососущих насекомых.

Заражения человека от человека обычно не наблюдается.

Известны случаи заражения людей сибирской язвой от предметов, изготовленных из инфицированного животного сырья: головных уборов, полушубков, рукавиц, чулок, одеял, щеток, кисточек для бритья и др.

По пути проникновения инфекции различают:

- кожная форма сибирской язвы, полученная через повреждения кожи,

- гастроинтестинальная форма, обусловленная приемом зараженной пищи, преимущественно мяса, полученного от погибших от СЯ животных или при употреблении в пищу зараженной воды, и

- легочная (ингаляционная) форма при вдыхании переносимых по воздуху спор.

Около 95% всех спорадических случаев заболеваний сибирской язвой приходится на кожную форму.

При любой из форм может развиться сибиреязвенный сепсис с бактериемией, возникновением вторичных очагов (менингит, гнойно-токсическое поражение печени, почек, селезенки и другие).

Предварительный диагноз кожной формы сибирской язвы может быть поставлен на основании данных эпидемиологического анамнеза (профессия больного, характер обрабатываемого материала, откуда доставлено сырье, контакт с больными животными и др.). Учитываются также характерные изменения кожи в области ворот инфекции (расположение на открытых участках кожи, наличие темного струпа, окруженного вторичными пустулами, отеком и гиперемией, анестезия язвы).

Для подтверждения диагноза используются традиционные микробиологические методы. Лабораторным подтверждением диагноза служит выделение культуры сибиреязвенной палочки и ее идентификация. Для обнаружения возбудителя используют также иммунофлуоресцентный метод. В качестве вспомогательного метода можно использовать кожно-аллергическую пробу со специфическим аллергеном – антраксином.

Для этиотропного лечения сибирской язвы используют антибиотики, а также специфический иммуноглобулин. Природные штаммы B.anthracis чувствительны ко многим антибиотикам, включая пенициллин, амоксициллин, доксициклин, тетрациклин, кларитромицин, клиндамицин, рифампицин, ванкомицин, хлорамфеникол и ципрофлоксацин.

Специфический противосибиреязвенный иммуноглобулин вводят внутримышечно в дозе 20-80 мл/сут (в зависимости от клинической формы и тяжести болезни) по методу Безредко.

В ветеринарной практике лечение не проводиться. При обнаружении больных животных на фермах и сельскохозяйственных предприятиях их отправляют на убой.

Прогноз

При современном рано начатом лечении антибиотиками смертность при кожной форме не превышает 1%. При легочной, кишечной и септической формах прогноз неблагоприятный.

Профилактика

В предотвращении распространения болезни важное значение имеет соблюдение соответствующих правил погребения и кремирования людей и животных, умерших от сибирской язвы. В случае гибели животных от сибирской язвы их сжигают или зарывают в могилы в строго отведенных местах. На дно могилы и поверх трупа насыпают слой негашеной извести 10-15 см.

Продукты питания, полученные от больных сибирской язвой животных, уничтожают, а сырье обеззараживают.

Трупы людей, умерших от сибирской язвы в случае лабораторного подтверждения диагноза вскрытию не подвергаются.

Экстренную профилактику следует проводить в наиболее ранние сроки после возможного инфицирования (до 5-ти суток).

Экстренная профилактика проводится среди соприкасавшихся с материалом, содержащим сибиреязвенные палочки или споры, принимавшим участие в убое и разделке туш животного, оказавшегося больным сибирской язвой, а также лицам, ухаживавшим за больными животными и принимавшим участие в захоронении их трупов, лицам, приготовлявшим пищу из мяса больного животного и употреблявшим ее.

В этих ситуациях применяют антибиотики -тетрациклин по 0.5 мг — 2 раза в сутки в течение пяти дней. Допускается использование ампициллина по 1.0 г — 3 раза в сутки, оксациллина — по 0.2 г — 1 раз в сутки, рифампицина по 0.3 г — 2 раза в сутки.

Вакцинопрофилактика.

Первая вакцина против сибирской язвы была создана в 1881 г. Луи Пастером. В настоящее время для вакцинации людей против сибирской язвы используются живая аттенуированная и инактивированная адсорбированная сибиреязвенные вакцины. В последние годы начались исследования по созданию новых генно-инженерных вакцин на основе рекомбинантного летального токсина.

Вакцинация инактивированной сибиреязвенной вакциной показана персоналу лабораторий, работающих с B.anthracis, а также лицам, занимающимся обработкой продуктов животноводства.

В эндемичных регионах с высокой распространенностью сибирской язвы среди животных вакцинация может проводиться работникам ветеринарной службы, а также другим контингентам группы высокого риска, контактирующим с потенциально инфицированными животными. Плановая вакцинация показана также военнослужащим и некоторым специальным контингентам, риск инфицирования которых возбудителем сибирской язвы можно точно оценить.

В России лицам, представляющим группу риска заражения сибирской язвой (работники предприятий по обработке продуктов животноводства), проводят плановую вакцинацию живой аттенуированной сибиреязвенной вакциной СТИ.

ГБУ РО «КБ им. Н.А. Семашко»

Инфекционное отделение

Заведующая отделением Козлова В.И.,

Врач-инфекционист Сорока Е.В.

Утверждена

Главным управлением

ветеринарии Министерства

сельского хозяйства СССР

5 июня 1981 года

с изменениями

от 12 ноября 1982 года

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОТИВ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Болезнь протекает сверхостро, остро и подостро, а у свиней в основном в локальной ангинозной форме. У пушных зверей сибирская язва возникает как кормовая инфекция.

Возбудитель болезни Bac. anthracis относится к спорообразующим микроорганизмам, способен при определенных условиях размножаться в почве и сохранять свою жизнедеятельность и вирулентные свойства десятки лет.

Участки почвы, обсемененные спорами, длительное время остаются фактором передачи возбудителя инфекции.

1.2. Комплекс мероприятий против сибирской язвы включает:

профилактическую иммунизацию всего восприимчивого поголовья на территориях, неблагополучных по этой болезни, и охрану животных от заражения;

в случае возникновения болезни своевременную ее диагностику, карантинирование неблагополучных пунктов и ликвидацию эпизоотического очага, уничтожение трупов больных животных и обсемененной возбудителем продукции, санацию помещений, оборудования и зараженной территории;

предубойный осмотр животных и ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов убоя с обязательным проведением лабораторных исследований мяса от вынужденно убитых животных.

1.3. Неблагополучие местности (хозяйств, населенных пунктов, районов) по сибирской язве должно быть обязательно зафиксировано в журналах для записи эпизоотического состояния района (города) (сельхозучет, форма N 3-вет), постоянно хранящихся в делах районной ветеринарной (городской ветеринарно-санитарной) станции, а также на эпизоотической карте района с обозначением даты, числа случаев заболевания и падежа животных, точного местонахождения очага инфекции.

С журналом обязательно хранят выкопировки с карт землепользования неблагополучных хозяйств (населенных пунктов) с нанесенными условными обозначениями мест захоронения трупов, падежа или убоя больных сибирской язвой животных.

Данные журнала учитываются ветеринарной службой при составлении ежегодных планов противосибиреязвенных мероприятий.

1.4. При организации противосибиреязвенных мероприятий следует различать неблагополучный по сибирской язве пункт и угрожаемую по этой болезни территорию.

1.4.1. Неблагополучным по сибирской язве пунктом считают населенный пункт, хозяйство, животноводческие фермы с помещениями и прилегающими к ним выгонами, пастбищами, водоемами, а также отдельные их участки, урочища и другие объекты, в которых когда-либо имели место случаи заболевания животных сибирской язвой независимо от срока давности.

1.4.2. Угрожаемой по сибирской язве территорией считают административный район, область, край, республику, не имеющую областного деления, где зарегистрированы неблагополучные по сибирской язве пункты и имеется угроза возникновения заболевания животных.

Границы угрожаемой территории определяют ветеринарные органы, учитывая почвенно-географические, природно-климатические условия и хозяйственно-экономические связи колхозов, совхозов, населенных пунктов, заготовительных и перерабатывающих организаций и предприятий (перегон животных на сезонные пастбища, наличие рынков, кожевенно-сырьевых предприятий, заготовительных баз и др.).

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖИВОТНЫХ СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ

2.1. В неблагополучных по сибирской язве пунктах и на угрожаемой территории проводят комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий и профилактическую иммунизацию животных.

2.2. Ветеринарно-санитарные мероприятия включают:

проведение работ по ограждению и содержанию в надлежащем санитарном состоянии скотомогильников, отдельных старых захоронений животных и биотермических ям. Обеззараживание почвы в местах с достоверно установленными границами захоронений сибиреязвенных трупов животных;

организацию постоянного надзора за санитарным состоянием мест скопления скота, заготовки, хранения и переработки продуктов и сырья животного происхождения;

неукоснительное выполнение всеми руководителями хозяйств, перерабатывающих предприятий, заготовительных организаций потребительской кооперации, гражданами — владельцами животных, ветеринарными специалистами, работниками животноводства ветеринарно-санитарных правил содержания животных и внутрихозяйственного убоя скота на мясо;

запрещение убоя скота в хозяйствах населения, реализации мяса и других продуктов убоя (в особенности мяса и мясопродуктов от вынужденно убитых животных) в пищу людям и для кормления животных без разрешения ветеринарных специалистов;

обеспечение животноводческих ферм и предприятий, мясо-молочных и пищевых контрольных станций холодильными камерами для хранения мяса в период его лабораторного исследования, установками для обеззараживания и уничтожения мяса и мясопродуктов, а также специально оборудованными средствами для перевозки (переноски) трупов и туш, неблагополучных по заразным болезням;

строгое выполнение ветеринарно-санитарных требований при проведении агрогидромелиоративных, строительных и других работ, связанных с выемкой и перемещением грунта в сельской местности.

2.2.1. Разрешение на проведение изыскательских, строительных, гидромелиоративных и других земляных работ на территории района, неблагополучного по сибирской язве, выдает главный ветеринарный врач района, а в случаях, когда указанные работы охватывают территорию двух и более районов, — ветеринарный отдел областного, краевого управления сельского хозяйства, министерства сельского хозяйства автономной республики, главное управление (управление) ветеринарии министерства сельского хозяйства союзной республики, не имеющей областного деления.

2.2.2. Разрешение на отвод земельного участка для проведения работ, связанных с выемкой и перемещением грунта, выдается в установленном порядке на основании заключения комиссии, в которую входят представители органов государственного ветеринарного надзора и санитарно-эпидемиологической службы.

2.3. Во всех неблагополучных и угрожаемых по сибирской язве местностях необходимо, используя местную печать, радио и другие средства массовой информации, регулярно вести разъяснительную работу среди населения и работников животноводства о сущности заболевания, путях заражения и мерах его профилактики.

2.4. Специфическая профилактика сибирской язвы заключается в регулярной прививке восприимчивых к этой болезни животных одной из принятых вакцин в порядке и в сроки, указанные в подпункте 2.4.3.

2.4.1. Профилактические прививки проводят во всех хозяйствах, на предприятиях и в организациях, занятых разведением, выращиванием и иным производственным использованием животных, а также в хозяйствах населения неблагополучных и угрожаемых по сибирской язве территорий в соответствии с планом иммунизации скота против этой болезни.

2.4.2. Противосибиреязвенные прививки обязательно включают в планы профилактических мероприятий совхозов, колхозов и других животноводческих хозяйств.

2.4.3. Прививкам против сибирской язвы с профилактической целью подвергают всех восприимчивых к этой болезни животных в порядке и в сроки, предусмотренные указанием Главного управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 9 ноября 1982 г. N 116-8 для соответствующей союзной республики:

взрослый крупный рогатый скот, овец, коз, лошадей дважды в год с интервалом 6 месяцев: весной — перед выгоном на пастбище и осенью — при постановке на стойловое содержание;

молодняк крупного рогатого скота — по достижении 3-месячного возраста, а затем (ревакцинация) через 6 месяцев;

ягнят первично — в возрасте трех месяцев и повторно (ревакцинация) через 3 месяца;

оленей и верблюдов — 1 раз в год;

свиней — 1 раз в год, причем только при свободно-выгульном или лагерном содержании.

2.4.4. Утратил силу.

2.4.5. С целью полного охвата прививками поголовья, находящегося в личной собственности населения, граждане — владельцы животных обязаны:

в установленном порядке зарегистрировать вновь приобретенных животных в сельском (поселковом) Совете народных депутатов;

сообщить на станцию по борьбе с болезнями животных, в ветеринарную лечебницу, участок или ветеринарному специалисту хозяйств по месту жительства о покупке животного, представить его в одно из указанных учреждений для осмотра и прививок против сибирской язвы и пускать в общее стадо не ранее чем через 14 дней после вакцинации.

2.4.6. О проведении прививок против сибирской язвы составляют акт с указанием количества привитых животных (по видам), наименования использованной вакцины, предприятия-изготовителя, номера серии и госконтроля, даты изготовления, количества израсходованной вакцины, а также фамилии лица, вакцинировавшего скот и наблюдавшего за содержанием и состоянием животных после прививок.

К акту прилагают описи животных, принадлежащих населению, с указанием фамилии владельца, вида, количества и возраста принадлежащих ему животных.

Если по какой-либо причине (острое заболевание, низкая упитанность, глубокая стельность и т.п.) животное нельзя было привить, его включают в отдельную опись с указанием причины, из-за которой оно не было вакцинировано, и возможного срока прививки, о чем ставятся в известность работники животноводства или владелец животного.

Акты и описи подлежат хранению в учреждении государственной ветеринарной сети в течение двух лет.

2.4.7. Ветеринарные специалисты в течение 14 дней обязаны вести наблюдение за всеми вакцинированными животными.

2.4.8. Убой привитых против сибирской язвы животных на мясо разрешается не ранее чем через 14 дней после прививок.

В вынужденных случаях по разрешению ветеринарного врача убой привитого скота может быть проведен ранее указанного срока при условии, что у животного нормальная температура тела и отсутствует реакция на прививку (осложнения) при соблюдении требований, указанных в действующих Правилах ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, а также в Ветеринарно-санитарных правилах внутрихозяйственного убоя скота на мясо.

2.4.9. Снятие кожи с животных, павших в период до истечения 14 дней после прививок противосибиреязвенной вакциной, допускается при получении отрицательного результата микроскопического исследования мазков крови этих животных на сибирскую язву. Шкуры, снятые с павших и вынужденно убитых животных, хранят в специально отведенном закрытом помещении до получения результатов исследования проб кож по реакции преципитации.

2.4.10. Руководители хозяйств (предприятий) в соответствии с Ветеринарным уставом Союза ССР несут ответственность за своевременное проведение предусмотренных настоящей Инструкцией мероприятий, включая организационно-хозяйственные меры по оборудованию и поддержанию в санитарном состоянии скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения животных, а также созданию надлежащих условий для убоя скота, хранения мяса, мясопродуктов и кожевенного сырья.

2.4.11. Администрация рынков, руководители предприятий и организаций потребительской кооперации обязаны:

создавать необходимые условия для проведения ветеринарными специалистами осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов животных, лабораторных исследований, обеззараживания мяса и других продуктов, а также утилизации или уничтожения продуктов, признанных негодными в пищу;

обеспечить правильное хранение мясной продукции, а также сохранность мяса в период проведения лабораторных исследований на доброкачественность.

2.4.12. Главные ветеринарные врачи районов (городов) обязаны:

лично инструктировать всех ветеринарных специалистов, работающих в хозяйствах, на мясоперерабатывающих предприятиях, молокозаводах, в заготовительных организациях, о мерах профилактики сибирской язвы сельскохозяйственных животных;

разрешать выдачу ветеринарных свидетельств и справок на мясо, мясопродукты и сырье животного происхождения, а также их клеймение только ветеринарным специалистам, прошедшим специальную подготовку и давшим расписку о том, что они несут персональную ответственность за соблюдение установленных правил ветеринарно-санитарной экспертизы мяса убитых животных;

осуществлять постоянный контроль за ветеринарно-санитарным состоянием убойных пунктов независимо от их ведомственной принадлежности, а также за проведением на них ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов.

Убойные пункты колхозов, совхозов и других предприятий, а также потребительской кооперации должны состоять на учете главного ветеринарного врача района (города) и иметь соответствующее разрешение на проведение работ по убою животных.

2.5. Согласно установленному порядку гражданам по разрешению советов министров союзных республик выплачивается за принадлежащих им больных и подозрительных по заболеванию сибирской язвой животных, уничтожаемых по указанию государственного ветеринарного инспектора района (города), ветеринарного врача районной ветеринарной станции, городской ветеринарно-санитарной станции, заведующего участковой ветеринарной лечебницей, ветеринарным участком государственной ветеринарной сети, а также за павших от этой болезни или вынужденно убитых животных (при условии подтверждения диагноза на сибирскую язву) разница между суммой страхового возмещения и стоимостью животного по закупочным ценам, а в случаях уничтожения, падежа или вынужденного убоя незастрахованного животного — стоимость его по закупочным ценам. Выплата производится за счет средств Госстраха, отчисляемых на предупредительные мероприятия.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ

НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ЖИВОТНЫХ СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ

3.1. Руководители хозяйств, ферм, работники животноводства и граждане — владельцы скота обязаны немедленно сообщать ветеринарному специалисту фермы, хозяйства или местному ветеринарному учреждению о случаях внезапной, без видимых причин, гибели или заболевания животных, особенно сопровождающегося образованием на теле быстро увеличивающейся горячей опухоли, отеков шеи, подгрудка и живота, а также появлением кровянистых испражнений и сильных колик.

3.2. При получении извещения о заболевании, падеже или вынужденном убое животных с вышеперечисленными признаками ветеринарный специалист, обслуживающий хозяйство (населенный пункт), обязан немедленно прибыть на место для установления диагноза и принятия соответствующих мер.

3.2.1. Ветеринарный специалист проводит термометрию всего поголовья скота на ферме, в стаде, гурте, дворе; выделяет в отдельные группы больных и подозрительных по заболеванию сибирской язвой животных и содержит их в условиях полной изоляции; берет от павшего или вынужденно убитого животного патологический материал и с учетом всех мер безопасности направляет его с нарочным в ветеринарную лабораторию; сообщает о случившемся главному ветеринарному врачу района (города) и местным органам здравоохранения.

3.3. При подозрении на сибирскую язву вскрывать труп запрещается.

3.4. Для исследования в ветеринарную лабораторию направляют ухо павшего животного, отрезанное со стороны, на которой лежит труп. Предварительно ухо перевязывают у основания шпагатом или шелком в двух местах и отрезают между перевязками, место разреза прижигают раскаленным металлическим предметом. Отрезанное ухо завертывают в марлю, пропитанную 3-процентным раствором карболовой кислоты, а затем помещают во влагонепроницаемую тару.

Если подозрение на сибирскую язву возникло в процессе вскрытия трупа или разделки туши, работу немедленно прекращают и для исследования посылают часть селезенки и лимфатические узлы. От трупов свиней для исследования берут участки отечной ткани, заглоточные, подчелюстные или брыжеечные лимфатические узлы.

Трупы пушных зверей направляют целиком.

3.4.1. Срок бактериологического исследования патологического материала (мяса вынужденно убитых животных) в ветеринарной лаборатории не должен превышать трех дней, а при постановке биологической пробы — десяти дней.

3.5. При получении положительных результатов микроскопического исследования патологического материала на сибирскую язву ветеринарная лаборатория немедленно сообщает об этом главному ветеринарному врачу района (города) и руководителю хозяйства (сельскому, поселковому Совету народных депутатов, если животное принадлежит частному лицу).

3.6. Главный ветеринарный врач района (города), получив сообщение о заболевании (гибели) животных сибирской язвой, обязан:

срочно выехать на место и установить границы неблагополучного пункта и территории, подлежащей карантинированию;

определить правильность организации и проведения мероприятий по ликвидации очага сибирской язвы;

оформить материалы по установлению карантина и внести их для утверждения в соответствующие органы государственной власти вместе с планом мероприятий по ликвидации инфекции;

немедленно сообщать о заболевании животных сибирской язвой и принятых мерах вышестоящему ветеринарному органу, главным ветеринарным врачам соседних районов (городов) для принятия необходимых мер, а также органам здравоохранения района.

3.7. Ветеринарный отдел областного, краевого управления сельского хозяйства, министерства сельского хозяйства автономной республики, главное управление (управление) ветеринарии министерства сельского хозяйства союзной республики, не имеющей областного деления, по получении сообщения о заболевании животных сибирской язвой обязаны в установленном порядке сразу же доложить об этом руководству управления (министерства), вышестоящему ветеринарному органу республики и Главному управлению ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР, немедленно командировать на место специалистов ветеринарного отдела, главного управления (управления) ветеринарии, областной (краевой, республиканской) ветеринарной лаборатории для тщательного эпизоотологического обследования, организации и проведения комплекса мероприятий по ликвидации заболевания.

3.8. Исполнительный комитет районного (городского) Совета народных депутатов по получении материалов об установлении заболевания животных сибирской язвой, руководствуясь статьями 26 и 27 Ветеринарного устава Союза ССР, выносит решение об объявлении хозяйства (фермы), пастбищного участка, перерабатывающего предприятия, населенного пункта или его части неблагополучными по сибирской язве, устанавливает в них карантин, определяет неотложные меры, сроки их проведения и лиц, ответственных за ликвидацию заболевания.

3.9. По условиям карантина на территории неблагополучного пункта запрещается:

ввод и ввоз, вывод и вывоз за ее пределы животных всех видов;

заготовка и вывоз продуктов и сырья животного происхождения;

перегруппировка (перевод) животных внутри хозяйства;

использование молока от больных животных;

убой животных на мясо;

вскрытие трупов и снятие шкур с павших животных;

проведение хирургических операций, кроме неотложных;

вход на неблагополучную ферму (в хозяйство) посторонним лицам, въезд на ее территорию транспорта, не связанного с обслуживанием данной фермы (хозяйства);

общий водопой животных из прудов и других водоемов;

торговля животными и продуктами животного происхождения, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других общественных мероприятий, связанных со скоплением людей и животных.

3.9.1. Зерно, грубые и сочные корма, заготовленные на благополучных участках посевов, пастбищ, сенокосных угодий, не соприкасавшиеся с больными сибирской язвой животными и не загрязненные их выделениями, допускают к вывозу после снятия карантина.

3.9.2. Зерно, грубые и сочные корма, полученные с участков, на которых непосредственно находились больные или павшие от сибирской язвы животные, вывозу из хозяйства не подлежат, их скармливают на месте животным, вакцинированным против сибирской язвы.

3.10. Руководители неблагополучных по сибирской язве хозяйств обязаны выделять технику и необходимое количество людей для выполнения прививок животных, охранно-карантинных мероприятий, дезинфекционных работ, направленных на уничтожение возбудителя сибирской язвы в объектах внешней среды.

3.10.1. Для ухода за больными и подозрительными по заболеванию животными закрепляют по согласованию с медицинской службой отдельный обслуживающий персонал и обеспечивают его санодеждой (халаты, фартуки, сапоги, резиновые перчатки и др.).

Работников, у которых на руках, лице и других открытых местах тела имеются царапины, ссадины, ранения или повреждения кожи, для работы по уходу за больными животными, уборке трупов, очистке и дезинфекции зараженных помещений и прочих объектов не допускают.

3.11. Ветеринарный специалист после обследования всех животных, находящихся в неблагополучном пункте, разделяет их на две группы:

первая группа — животные, больные и подозрительные по заболеванию сибирской язвой. К этой группе относятся животные, имеющие клинические признаки болезни: повышенную температуру тела, тимпанию, колики, метеоризмы, карбункулы, инфильтраты;

вторая группа — животные, подозреваемые в заражении сибирской язвой, то есть все остальные восприимчивые животные, не имеющие клинических признаков заболевания и находящиеся в стаде, гурте, дворе, отаре, где установлена сибирская язва.

3.11.1. Животных первой группы подвергают лечению противосибиреязвенной сывороткой, гамма-глобулином и антибиотиками. Через 14 дней после клинического выздоровления их прививают противосибиреязвенной вакциной.

3.11.2. Животных второй группы прививают противосибиреязвенной вакциной в соответствии с наставлением по ее применению.

3.12. Трупы животных сжигают, захоронение (зарывание) сибиреязвенных трупов запрещается.

3.13. Навоз, подстилку и остатки корма, загрязненные выделениями больных животных, перед удалением увлажняют 10-процентным горячим раствором едкого натра, а затем сжигают по возможности на месте с соблюдением правил противопожарной безопасности.

Навозную жижу в жижесборнике смешивают с сухой хлорной известью, содержащей не менее 25% активного хлора, из расчета 1 кг извести на каждые 20 л навозной жижи.

3.14. В стойле (станке), где произошло заболевание (падеж) животного, пол дезинфицируют 10-процентным горячим раствором едкого натра, деревянный пол и перегородки сжигают. Почву обеззараживают сухой хлорной известью, как указано в пункте 3.17 настоящей Инструкции.

3.15. Для дезинфекции загрязненных возбудителем поверхностей применяют одно из следующих дезинфицирующих средств: 10-процентный горячий раствор едкого натра; 4-процентный раствор формальдегида; растворы хлорных препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль гипохлорита кальция, нейтральный гипохлорит кальция, тексанит) с содержанием в растворе 5% активного хлора, раствор натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты, содержащий 10% активного хлора; 10-процентный однохлористый йод (только для деревянных поверхностей); 7-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2% ОП-10; 2-процентный раствор глутарового альдегида.

Дезинфекцию указанными средствами, кроме однохлористого йода, перекиси водорода и глутарового альдегида, проводят трехкратно с интервалом в 1 ч из расчета 1 л раствора на 1 кв. м — в типовых помещениях и 2 л раствора на 1 кв. м в помещениях, приспособленных для содержания животных.

При применении однохлористого йода поверхность обрабатывают двукратно с интервалом в 15 — 30 мин. при норме расхода 1 л на 1 кв. м площади, а перекиси водорода и глутарового альдегида — исходя из того же расчета с интервалом в 1 ч.

После последнего нанесения раствора дезинфектанта помещение закрывают на 3 ч и затем проветривают. Кормушки и поилки обмывают водой.

Для дезинфекции поверхностей при низкой (минусовой) температуре применяют растворы двутретиосновной соли гипохлорита кальция или нейтрального гипохлорита кальция в 8-процентной концентрации и натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты в 12-процентной концентрации. Растворы этих средств готовят на горячем (50 — 60 °С) растворе поваренной соли: при температуре от 0 до минус 15 °С используют 15-процентный раствор поваренной соли и от минус 15 °С до минус 30 °С — 20-процентный раствор. Для обеззараживания деревянных поверхностей применяют 10-процентный раствор однохлористого йода из расчета 1 л/кв. м и раствор на них наносят дробно — в 3 приема по 0,3 л; перед каждым смачиванием дезраствором поверхность орошают горячим насыщенным раствором поваренной соли из расчета 0,5 л/кв. м.

3.16. Поверхность почвы дезинфицируют одним из следующих средств: 10-процентным горячим раствором едкого натра; 18-процентной эмульсией феносмолина; 4-процентным раствором формальдегида; 5-процентным осветленным раствором хлорной извести; 10-процентным раствором нейтрального гипохлорита кальция; 15-процентным раствором двутретиосновной соли гипохлорита кальция или натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты (по активному хлору).

Расход растворов составляет: формальдегида — 5 л/кв. м, феносмолина — 40 л/кв. м, других средств — 10 л/кв. м.

При минусовых температурах применяют горячий (50 — 60 °С) раствор нейтрального гипохлорита кальция с содержанием 15% активного хлора, приготовленного на 15 — 20-процентном солевом растворе, из расчета 10 л/кв. м.

3.17. Почву на месте падежа, вынужденного убоя или вскрытия трупа животного, павшего от сибирской язвы, тщательно обжигают, затем орошают раствором хлорной извести, содержащим 5% активного хлора, из расчета 10 л/кв. м. После этого почву перекапывают на глубину не менее 25 см, перемешивая с сухой хлорной известью, содержащей не менее 25% активного хлора, из расчета на 3 части почвы одну часть хлорной извести. После этого почву увлажняют водой.

Санацию почвы, где лежал труп больного животного, старых скотомогильников или отдельных могил проводят газами ОКЭБМ или бромистым метилом в соответствии с действующими инструкциями по использованию этих газов.

3.18. Спецодежду, щетки, скребницы, ведра и другой мелкий инвентарь обеззараживают путем погружения в 1-процентный активированный раствор хлорамина, 4-процентный раствор формальдегида сроком на 4 ч или кипятят в 2-процентном растворе кальцинированной соды не менее 90 мин.

Меховые изделия, кожаную, резиновую обувь и другие, портящиеся при указанном выше методе дезинфекции вещи обеззараживают парами формальдегида в пароформалиновых камерах при расходе 250 мл формалина на 1 куб. м объема камеры, температуре 58 — 59 °С и экспозиции 3 ч.

3.19. Молоко от больных и подозрительных по заболеванию коров подлежит уничтожению после обеззараживания, которое проводят путем добавления в него извести, содержащей не менее 25% активного хлора, из расчета 1 кг на 20 л молока. Молоко считают обеззараженным после 6-часовой выдержки.

3.20. Порядок использования молока для пищевых целей в каждом конкретном случае должен быть установлен органами здравоохранения.

4. СНЯТИЕ КАРАНТИНА

4.1. Карантин снимают по истечении 15 дней со дня последнего случая падежа или выздоровления животного, больного сибирской язвой, при отсутствии у животных реакций на прививки вакциной.

4.2. При снятии карантина составляют акт с указанием течения заболевания до прививок, даты и количества павших животных по видам, количества привитых животных, названия использованной вакцины, доз, номера, серии и госконтроля, даты изготовления, наименования биофабрики, имевших место осложнений после прививок, проведенных ветеринарно-санитарных мероприятий, мест складирования зараженного навоза и т.д. Акт составляют в двух экземплярах, из которых один остается в хозяйстве, другой направляется в учреждение государственной ветеринарии для оформления материалов на снятие карантина.

4.3. Перед снятием карантина главный ветеринарный врач района (города) совместно с представителем сельского (поселкового, районного) Совета народных депутатов проверяет полноту выполнения всего комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и вносит по данному вопросу необходимые предложения.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИЗНАКОВ СИБИРСКОЙ

ЯЗВЫ У ЖИВОТНЫХ НА МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

И НЕБЛАГОПОЛУЧНОГО ПО СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ СЫРЬЯ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ЕГО ЗАГОТОВКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ

5.1. При обнаружении во время разделки туш у крупного рогатого скота студенистых инфильтратов в подкожной клетчатке, а у свиней подкожных отеков в области шеи и груди рабочий обязан немедленно прекратить работу над тушей и сейчас же поставить об этом в известность ветеринарного врача цеха.

При подозрении на сибирскую язву ветеринарный врач цеха (убойного пункта) немедленно приостанавливает работу цеха первичной обработки, а затем проводит все мероприятия, предусмотренные действующими Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов.

В связи с установлением сибирской язвы и в период проведения работ по уничтожению возбудителя болезни во внешней среде убоя скота на предприятиях проводить запрещается.

5.2. Первичный ветеринарный осмотр свиных туш на сибирскую язву проводят тотчас после обескровливания и до передачи туши для дальнейшей разделки. Головы свиней не следует отделять целиком от туш, а надлежит оставлять в подвешенном состоянии на поверхностных тканях шеи. Выемку внутренностей из свиных туш проводят после осмотра ветеринарным врачом лимфатических узлов — подчелюстных, шейных, околоушных, глотки, миндалин и гортани.

5.3. Скотобазы, помещения для скота, прогоны, места передержки партии животных, в которых было обнаружено заболевание сибирской язвой, подвергают увлажнению дезинфицирующим раствором, тщательной механической очистке от навоза и последующей дезинфекции одним из дезинфицирующих средств, указанных в пунктах 3.15 и 3.16 настоящей Инструкции.

Пол в убойных цехах посыпают сухой хлорной известью с содержанием не менее 25% активного хлора из расчета 2 кг на 1 кв. м площади и затем увлажняют водой (5 л/кв. м), экспозиция 1 ч.

Затем все поверхности оборудования и помещения (стены на высоту 2 м от пола) тщательно обмывают 5-процентным горячим (не менее 70 °С) раствором кальцинированной соды и проводят дезинфекцию одним из дезинфицирующих средств с соблюдением условий, указанных в пункте 3.16 настоящей Инструкции.

Инструменты (ножи, мусаты и т.д.) дезинфицируют путем кипячения в 0,5-процентном растворе кальцинированной соды в течение 90 мин. или в автоклаве при 1,5 атм. в течение двух часов. Менее ценные инструменты и другие металлические предметы обжигают.

Спецодежду обеззараживают в автоклаве или кипячением в воде в течение 90 мин.

Навоз с баз, где были обнаружены труп или больное сибирской язвой животное, подлежит сжиганию. Навоз с остальной территории бойни, мясокомбината, подлежащей дезинфекции (по определению ветеринарного персонала), также подлежит сжиганию.

5.4. Все работники убойного предприятия, соприкасавшиеся с животными, больными сибирской язвой, или полученными от них продуктами, должны быть ознакомлены с необходимыми мерами профилактики при сибирской язве и в обязательном порядке подвергнуты санитарной обработке.

5.5. При обнаружении на мясокомбинатах и других убойных предприятиях заболеваний животных сибирской язвой дальнейший убой животных допускается только после проведения всех мероприятий, гарантирующих ликвидацию возбудителей болезни.

5.6. При выявлении сырья животного происхождения, подозреваемого в неблагополучии по сибирской язве, в заготовительных организациях и на предприятиях, перерабатывающих указанное сырье, немедленно приостанавливают работу и проводят мероприятия в соответствии с действующей инструкцией по дезинфекции сырья животного происхождения и предприятий по его заготовке, хранению и обработке.

5.7. О проведенных мероприятиях ветеринарным персоналом предприятия должен быть составлен соответствующий акт.

С утверждением настоящей Инструкции утрачивает силу «Инструкция о мероприятиях против сибирской язвы», утвержденная 28 февраля 1953 года.

3.1.

Руководители хозяйств, ферм, работники

животноводства и граждане – владельцы

скота обязаны немедленно сообщать

ветеринарному специалисту фермы,

хозяйства или местному ветеринарному

учреждению о случаях внезапной, без

видимых причин, гибели или заболевания

животных, особенно сопровождающегося

образованием на теле быстро увеличивающейся

опухоли, отеков шеи, подгрудка и живота,

а также появлением кровянистых испражнений

и сильных колик.

3.2.

При получении извещения о заболевании,

падеже или вынужденном убое животных

с вышеперечисленными признаками

ветеринарный специалист, обслуживающий

хозяйство (населенный пункт), обязан

немедленно прибыть на место для установки

диагноза и принятия, соответствующих

мер.

3.2.1.

Ветеринарный специалист проводит

термометрию всего поголовья скота на

ферме, в стаде, гурте, дворе; выделяет в

отдельные группы больных и подозрительных

по заболеванию сибирской язвой животных

и содержит их в условиях полной изоляции;

берет от павшего или вынужденно убитого

животного патологический материал и с

учетом всех мер безопасности направляет

его с нарочным в ветеринарную лабораторию;

сообщает о случившемся главному

государственному ветеринарному

инспектору района (города) и местным

органам здравоохранения.

3.3.

При подозрении на сибирскую язву трупы

животных не вскрывают. В лабораторию

направляют ухо павшего животного со

стороны, на которой лежит труп,

предварительно перевязанное у основания

шпагатом или другим материалом в двух

местах и отрезанное между перевязками.

Место разреза прижигают раскаленным

металлическим предметом. Если подозрение

на сибирскую язву возникло в процессе

вскрытия трупа или разделки туши, работу

немедленно прекращают и направляют для

исследования часть селезенки и пораженные

лимфоузлы. От трупов свиней для

исследования берут участки отечной

ткани, заглоточные или подчелюстные

лимфоузлы. Трупы мелких животных

направляют в лабораторию целиком. До

получения результатов лабораторного

исследования трупы, мясо или туши со

всеми внутренними органами и шкурой

оставляют на месте падежа (убоя) в

условиях строгой изоляции.

3.4.

В ветеринарной лаборатории проводят

исследование поступившего биоматериала

в соответствии с действующими методическими

указаниями «Лабораторная диагностика

сибирской язвы у животных и людей,

обнаружение возбудителя в сырье животного

происхождения и объектах внешней среды».

Сроки исследования: микроскопического

— в день поступления материала,

бактериологического — до 3-х суток,

биологического — до 10 суток.

3.5.

При получении положительных результатов

микроскопического исследования

биоматериала на сибирскую язву

ветеринарная лаборатория немедленно

дает предварительный ответ главному

государственному ветеринарному

инспектору района (города) и владельцу

животного.

3.6.

Главный государственный ветеринарный

инспектор района (города) при получении

предварительного положительного ответа

обязан:

—

немедленно сообщить территориальному

центру гигиены и эпидемиологии;

-

совместно

с эпидемиологом и бактериологом центра

гигиены и эпидемиологии срочно выехать

на место, провести эпизоотолого-эпидемиологическое

обследование и установить границы

территории, подлежащей карантинированию; -

принять

меры к недопущению вывоза подозреваемой

в контаминации возбудителем сибирской

язвы продукции сельского хозяйства

(молоко, мясо, кожи и др.).

При получении

окончательного заключения на сибирскую

язву:

-

оформить

материалы по установлению карантина