Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота (ИРТ, пузырьковая сыпь, инфекционный вульвовагинит-боланопостит, инфекционный ринит, «красный нос») — остро протекающее контагиозное вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общим угнетением, коньюктивитом и преимущественно катарально-некротическим поражением респираторного тракта и половых путей КРС.

Историческая справка. Болезнь известна в США с 1950г. и была описана под различными названиями, с 1956г. болезнь стала называться «инфекционным ринотрахеитом крупного рогатого скота». Инфекционный ринотрахеит зарегистрирован во многих странах мира, в том числе и России.

Экономический ущерб причиняемый ИРТ животноводству довольно значительный и определяется падежом животных (болезнь охватывает 5-100% животных стада, летальность достигает 3-18%), убытками в связи с вынужденным убоем, снижением и потерей молочной продуктивности, затратами на проведение ветеринарных мероприятий.

Возбудитель болезни — герпетический вирус, который в большом количестве содержится в слизистых оболочках верхних дыхательных путей, вульвы и вагины, в тканях препуция и пениса. Температура 56 градусов инактивирует вирус через 20минут, при температуре 37 градусов в течении 10дней, солнечные лучи убивают вирус через 48 часов. Раствор формалина 1:500 убивает вирус через 24часа. Ацетон, эфир, хлороформ и этиловый спирт убивает вирус моментально.

Эпизоотические данные. В естественных условиях к инфекционному ринотрахеиту восприимчив только крупный рогатый скот любого возраста. Заболеванию наиболее подвержен молодняк старше одного года. Основным источником заболевания являются больные животные и латентные вирусоносители. При попадание в неблагополучное хозяйство восприимчивые животные заболевают в течение 10-14 дней.

Распространение заболевания происходит контактно, интраназально, воздушно-капельно, со спермой, через инфицированные корма, предметы обихода, обслуживающий персонал, выгулы, загоны, прогонные трассы и пастбища, водоемы, транспортные средства. Распространению болезни способствуют скученное содержание скота и вольная случка. Особенно опасны быки-производители, переболевшие генитальной формой ИРТ.

В механическом разносе инфекции могут принимать участие даже невосприимчивые к ней виды животных, птица и насекомые.

Инфекционный риноторахеит наблюдается во все времена года, независимо от климатических условий. Однако наиболее часто ее вспышки происходят осенью, зимой и весной. Первые случаи ринотрахеита в хозяйстве обычно появляются приблизительно через 3 недели (чаще 1-3 месяца) после его заноса в хозяйство. После чего болезнь среди контактируемого поголовья быстро распространяется (2-3недели), охватывая практически все восприимчивое поголовье, и принимает размеры эпизоотии, продолжающейся обычно 4-6недель. В то же время в откормочных хозяйствах ИРТ может длится несколько месяцев, принимая хроническое течение.

Патогенез. Вирус ИРТ обладает выраженным тропизмом к эпителиальным клеткам органов дыхания и размножения. Вирус репродуцируется, вызывая гибель и слущивание клеток, в результате чего образуются эрозии в респираторном тракте; узелки и пустулы на слизистой половых органов. Адсорбируясь на лейкоцитах, вирус проникает в лимфатические узлы, а затем в кровь. Вследствие этого развивается угнетение и лихорадка. При прохождении гематоэнцефалитического и плацентарного барьера патологические изменения развиваются в мозге, плаценте, матке, плоде. Это приводит к гибели плода в последнем триместре стельности. ИРТ КРС зачастую протекает в ассоциации с парагриппом-3, вирусной диареей, пастереллезом, сальмонеллезом и др.

Клинические признаки. Клиническое проявление ИРТ у крупного рогатого скота зависит от путей проникновения, физиологического состояния и возраста животных.

Инкубационный период при экспериментальном заражении телят колеблется от двух до семи дней, а при спонтанной инфекции достигает 2-12 дней и более (до 40дней).

Различают острое, подострое и хроническое течение и следующие формы формы болезни: респираторную, генитальную, кератоконьюктивальную, менингоэнцефалитную и атипичную (энтеритная или эмфиземная).

Респираторная форма. Острое течение наблюдается главным образом у откормочного поголовья молодняка. Болезнь начинается с резкого повышения температуры тела до 40,5-41,7 градусов. Затем у животного появляется обильная саливация, серозное истечение из носа, иногда с незначительной примесью крови, гиперемия носового зеркальца и слизистой оболочки носовой полости. Дыхание у больного животного становится учащенным, поверхностным, во время движения больного животного отмечаем ярко выраженную одышку, которая обусловлена скоплением экссудата в носовой полости, гортани и трахеи, сухой кашель. Спустя сутки на гиперемированной слизистой оболочке носа могут появляться светлые зоны с мелкими очагами некроза и поверхностными, незначительными язвами. Истечение из носовой полости становится гнойным, а выдыхаемый воздух зловонным. У отдельных животных развивается коньюктивит, появляется понос, мутнеет роговица. У больного животного развивается общее угнетение, ухудшается или полностью пропадает аппетит, у коров снижается лактация, наступает истощение, у стельных животных могут быть аборты. Прогрессирует упадок сил, больное животное больше лежит и в последующем без посторонней помощи не может подняться. Смерть у больных ИТР обычно наступает от секундарной бактериальной бронхопневмонии. Выздоровевшие животные восстанавливают свои весовые кондиции только спустя несколько месяцев.

Острому течению болезни сопутствует ее быстрое распространение. В результате в течение первых 10 дней больными оказываются почти все поголовье неблагополучной группы. Летальность при остром течении достигает 2-10% и более.

Подострое течение ИРТ сопровождается меньшим охватом поголовья (10-15%) неблагополучного стада и невысокой летальностью (1-2%). При этом максимальный подъем энзоотической вспышки наступает к 15-му дню, затем наступает спад, и спустя 30-40 суток вспышка ИРТ почти прекращается.

ИРТ более доброкачественно протекает у лактирующих животных. Болезнь у них характеризуется коротким периодом (1-2дня) умеренной лихорадки. При этом слюнотечение и истечение из носовой полости незначительны и непродолжительны, животные спустя 10-15 дней клинически полностью выздоравливают, восстанавливая при этом свою молочную продуктивность.

Хроническое течение ИРТ обычно имеет место в конце энзоотии, являясь следствием перехода острых и подострых случаев болезни. Болезнь может продолжаться свыше 1,5 месяцев при меньшей выраженности симптомов. В случае осложнения ИРТ вторичной инфекцией выздоровление больного животного наступает медленнее.

Генитальная форма ИРТ у маточного поголовья проявляется отказом от корма, снижением продуктивности, гиперемией и отеком слизистой вульвы и влагалища. В дальнейшем появляются везикулы, пустулы и развивается пустулезный вульвовагинит с развитием язв. У быков патологический процесс локализуется на слизистой оболочке препуция.

Атипичная форма ИРТ характеризуется тем, что при ней, кроме характерных клинических признаков, у больных животных развивается подкожная эмфизема, которая распространяется вдоль живота и бедер. У больного животного в результате поражения кишечника возникает понос. Стельные животные нередко абортируют. К этой же форме относятся и те случаи ИРТ, когда болезнь проявляется только коньюктивитами.

После переболевания животные выделяют вирус в течение 2-4 недель.

Патологоанатомические изменения. Основные патологоанатомические изменения у больных ИРТ животных локализуются в носовой полости, гортани, глотке и трахее. Слизистая оболочка носовой полости гиперемирована и припухшая, слизистые глотки и гортани гиперемированы. При остром течении ИРТ на слизистых оболочках часто обнаруживают гнойно-фибринозные пленки, которые легко удаляются с поверхности слизистых оболочек, иногда слизистая оболочка бывает очагово некротизирована. Нередко слизистые оболочки глотки, гортани и трахеи покрыты гнойно-фибринозным экссудатом. Легкие и бронхи часто заполнены пенистой жидкостью. У отдельных павших животных выявляем эмфизему легких и бронхопневмонию. Часто у павших животных выявляем острое воспаление и изъязвление слизистой оболочки сычуга и в различной степени выраженное воспаление кишечника.

Селезенка слегка увеличена в размере и дряблая. Заглоточные, шейные, предлопаточные и в особенности медиастинальные и перибронхиальные лимфатические узлы увеличены, геморрагичны и отечны. В каждом случае при патвскрытии под капсулой селезенки, под эндокардом и эпикардом находим кровоизлияния. Сосуды головного мозга переполнены кровью.

Диагноз. Предварительный диагноз на ИРТ ставится на основании клинических, эпизоотологических и патологоанатомических данных. Окончательный диагноз ставится на основании лабораторных исследований.

Для прижизненной диагностики в вирусологическую лабораторию направляют от 5 до 8 проб истечений из носовой полости, глаз, каловые массы от животных с клиническими проявлениями заболевания, а также сыворотку крови от больных и переболевших животных; от вынужденно убитых, павших — кусочки носовой перегородки, трахеи, легких, печени, селезенки, мозга, регионарных лимфатических узлов, взятых в течение первых 2 часов после гибели; от абортированных плодов — паренхиматозные органы, плодные оболочки.

Для диагностики используют метод иммунофлюоресценции, РТГА, ИФА и ПЦР-диагностику.

Дифференциальный диагноз. ИРТ необходимо дифференцировать от вирусной диареи, ящура, злокачественной катаральной горячки, парагриппа-3, адено-вирусной и респираторно-синтоциальной инфекции, пастереллеза, хламидиоза.

Лечение. Лечение ИРТ как и других заболеваний животных должно проводится комплексно. В качестве специфических средств применяют гипериммунную сыворотку, сыворотку для лечения и профилактики инфекционных пневмоэнтеритов у телят, а также кровь и сыворотки животных-реконвалисцентов, сыворотку крови животных неспецифическую с содержанием антител к вирусу ИТР в титре не ниже 1:32. Данные препараты вводят больным животным подкожно в 2-3 точки в дозе 2мл/кг массы животного (но не более 200мл), интраназально по 2-4 в каждую ноздрю, интратрахеально в составе лекарственной смеси, а также аэрозольно в дозе 1-4 мл/м квадратный помещения.

С целью профилактики осложнений бактериальной микрофлорой используют антибиотики и сульфаниламидные препараты с учетом эффективности их действия на патогенную микрофлору верхних дыхательных путей больного животного. Антибиотики и сульфаниламидные препараты для лечения применяют в форме аэрозолей (групповой метод) и парентерально (индивидуальное лечение). Дополнительно используют общеукрепляющие и симптоматические средства, проводят аэрозольные дезинфекции помещений в присутствии животных хлорскипидаром, молочной кислотой, перекисью водорода и др.

При лечении генитальной формы назначают нитрофурановые и сульфаниламидные препараты, антибиотики в виде мазей и растворов. Запрещается использование для воспроизводства быков.

Эффективность лечебных мероприятий во многом зависит от обеспечения животных полноценным рационом кормления и создания нормальных условий содержания.

Иммунитет и специфическая профилактика.

Переболевшие ИРТ животные приобретают активный иммунитет. У животных, переболевших респираторной формой ИРТ, иммунитет более продолжительный (не менее 1,5-2лет), чем у животных переболевшим пустулезным вульвовагинитом.

В хозяйствах, где ИРТ носит стационарный характер, у телят в первые 15 дней жизни имеются полученные с молозивом колостральные антитела.

С учетом эпизоотической ситуации в хозяйствах для активной иммунизации ИТР применяют как живые так и инактивированные вакцины. Живую вакцину из штамма ТКА ВИЭВ применяют в откормочных и неблагополучных по ИРТ хозяйствах. Телят вакцинируют с 10-дневного возраста двухкратно с интервалом в 14 дней (первое введение вакцины интраназальное, второе -подкожное).Иммунитет у вакцинированных животных вырабатывается к 5-7-му дню и сохраняется до 1года. В тех же селькохозяйственных предприятиях, где одновременно у скота регистрируется ИРТ и парагрипп-3, для вакцинации животных используют ассоциированную культуральную вакцину «Бивак», а если дополнительно регистрируется и вирусная диарея применяют трехвалентную живую культуральную вирус-вакцину против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3 и вирусной диареи крупного рогатого скота. Кроме вышеуказанных вакцин применяют вакцину «Тетравак» (ИРТ,вирусной диареи, ротакоронавирусной инфекции к.р.с.),»Комбовак» (ИРТ,парагриппа-3, вирусной диареи, респираторно-синтициальной, рота- и коронавирусной болезни.).

Дополнительно в ФГУ «ВНИИЗЖ» разработаны моно- и ассоциированные инактивированные вакцины, формирующие в течение 14-21 дня после вакцинации активный иммунитет сроком 6 месяцев.

Мероприятия по профилактике и ликвидации ИРТ.

Мероприятия по профилактике и ликвидации ИРТ в хозяйстве проводятся в соответствии с инструкцией о мероприятиях по профилактике иликвидации заболевания крупного рогатого скота инфекционным ринотрахеитом- пустулезным вульвовагинитом. (Утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 26 июля 1984г.).

Как и при других болезнях вирусной этиологии, в основе профилактики ИРТ крупного рогатого скота лежит система ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий. При этом первостепенное значение в профилактике ИРТ имеет создание для животных нормальных зоогигиенических условий содержания и их полноценное кормление. В многоотраслевых хозяйствах профилактические меры имеют свои особенности. К примеру, на молочных комплексах и на племенных станциях большое внимание должно уделяться карантинированию и исследованию на ИРТ всех ввозимых в хозяйство животных и быков-производителей; исключается вольная случка (только искусственное осеменение). На племенных станциях быков-производителей не вакцинируют против ИРТ. В специализированных комплексах по доращиванию и откорму скота должны строго выдерживать сроки комплектования групп животных, при этом соблюдать принцип « все свободно — все занято», своевременно выделять слабых животных, проводят профилактические аэрозольные дезинфекции в присутствии животных.

При установлении заболевания животных ИРТ в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РФ №476 от 19.12.2011г. « Об утверждении перечня заразных в том числе особо опасных болезней животных по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)» Постановлением Губернатора субъекта РФ хозяйство объявляется неблагополучным по ИРТ и вводятся ограничения, по которым в хозяйстве запрещают перегруппировки и вывоз животных в другие хозяйства, вывоз фуража, предметов ухода, выезд транспорта без предварительной дезинфекции. Молоко от больных и подозрительных по заболеванию коров подвергается пастеризации. Больные животные подвергаются изоляции и лечению, остальные животные эпизоотического очага вакцинируются живой вакциной. Животноводческие помещения подвергаются систематической дезинфекции, обеспечивается нормальный микроклимат, улучшается кормление животных. Ограничения с откормочных и репродуктивных хозяйств снимают через 30 дней после последнего случая выздоровления или убоя больного ИРТ животного, проведения заключительных мероприятий по обезвреживанию вируса во внешней среде.

Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота

Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота (ИРТ) – вирусное острое заболевание, в силу широкой распространенности – относится к наиболее экономически значимым. В патологический процесс чаще всего вовлекаются дыхательные органы и репродуктивная система, он сопровождается общим угнетением, лихорадкой. У больных животных развивается конъюнктивит, у взрослого скота возможны проявления баланопостита и пустулезного вульвовагинита. Во время стельности вирусная инфекция приводит к смерти и абортированию плода.

Заболевание очень заразно и при выявлении первых случаев ИРТ немедленно вводится карантин и соответствующие ограничительные меры, проводится лечение пораженных и иммунизация здоровых животных.

Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота

Этиология

Возбудитель заболевания – ДНК-геномный вирус герпеса КРС из семейства герпесвирусов. На сегодняшний день точно установлен факт существования двух штаммов вируса: герпесвирус 1.1 и герпесвирус 1.2. Первый подтип поражает органы дыхания, редко – репродуктивные органы, второй подтип вызывает генитальную форму заболевания. К настоящему времени доказано существование еще одного подтипа вируса ИРТ, однако некоторые его особенности дают основание для выделения возбудителя в другой тип.

Вирус герпеса КРС, возбудитель инфекционного ринотрахеита

Вирус ИРТ довольно устойчив к условиям внешней среды. При 22 градусах сохраняет вирулентность в течение 45 суток, до 7 месяцев при температуре +4 градуса. Глубокое замораживание не влияет на активность вируса, показатели инфекционного титра стабильны в течение 7-9 месяцев. При нагревании выше 56 градусов инактивируется в течение 7-20 минут. Вирус инактивируется при обработке хлорной известью, 2% раствором формалина или гидроксида натрия.

Вирус инфекционного ринотрахеита

Заболевание часто осложняется сопутствующими инфекциями вирусной или бактериальной природы.

Возможные ассоциированные инфекции и дифференциальный диагноз

| Заболевание | Парагрипп-3 | ИРТ | Вирусная диарея | Аденовирусная инфекция |

|---|---|---|---|---|

| Возраст восприимчивости | До 12 мес | Любой | 2 мес — 2 года | 10 дней — 4 мес |

| Сезонность | Осень-зима | Внесезонное | Внесезонное | Осень-зима |

| Инкубационный период | 1-3 суток | 2-10 суток | 2-14 суток | 2-7 суток |

| Течение | Острое | Острое | Острое, подострое, латентное, хроническое | Острое, подострое, хроническое |

| Поражения слизистых оболочек | Ринит, конъюнктивит | Ринит, кератоконъюнктивит, панофтальмит | Эрозии слизистых ЖКТ | Ринит, конъюнктивит |

| Аборты | — | + | + | — |

| Поражения ЦНС | — | Иногда у телят | — | — |

Эпизотоология

ИРТ развивается у крупного рогатого скота, независимо от породы, направления продуктивности, пола и возраста. Известно, что у молочного КРС заболевание протекает в более легкой форме, чем у мясного. Болезнь относится к видоспецифичным, однако известны случаи генитальной формы заболевания у зубров, скрытое течение возможно у свиней, буйволов и мелкого рогатого скота. Известны и крайне редкие случаи заражения людей.

Известны и крайне редкие случаи заражения людей

Сохранение в природе возможно в организмах некоторых диких копытных и клещей.

Клещи – потенциальный источник заражения скота

Наибольшую опасность вирус представляет для телят до 2 месяцев, особо тяжелые формы течения нередко наблюдаются и у молодняка на откормочных площадках. Источником распространения инфекции являются животные с клинической формой ИРТ и скрытые носители вируса. После выздоровления вирус продолжает выделяться еще в течение 9-12 месяцев. Потенциально опасными являются все патологические и физиологические выделения животных. Среди наиболее опасных источников заражения – быки-производители, перенесшие генитальную форму ИРТ, так как вирус длительное время выделяется со спермой.

Среди наиболее опасных источников заражения – быки-производители, перенесшие генитальную форму ИРТ

Переболевшие животные пожизненно являются вирусоносителями, вероятность повторного развития клинической формы существует всегда. Рецидив может быть вызван иммунодефицитом на фоне перенесенных инфекционных заболеваний, угнетением иммунитета вследствие стресса. Среди наиболее значимых стрессов рассматриваются отел, транспортировка животных, травмы, резкие изменения качества рациона.

Спровоцировать вспышку заболевания может стресс, вызванный транспортными перевозками

В животноводческих комплексах вспышки ИРТ возникают периодически, преимущественно осенью или зимой, в сборных группах молодняка на 5-7 день после завоза. В очаге вспышки заболевание поражает все поголовье скота, падеж животных – около 20%.

На фермах вспышки ИРТ возникают периодически, преимущественно осенью или зимой

Вирус может передаваться алиментарным, респираторным, половым путем, а также при любом ином прямом контакте больных животных со здоровыми. Заражение происходит:

- воздушно-капельным путем;

- через корм;

- через кровососущих насекомых;

- при прямом контакте животных;

- при осеменении, независимо от способа;

- через молоко;

- через плацентарный барьер;

- через любое оборудование фермы, с которым прямо или косвенно контактируют животные, а также и ветеринарные инструменты.

Исход внутриутробного заражения зависит от срока стельности, на котором произошло поражение

Экономический ущерб

Респираторную и генитальную формы заболевания долго рассматривали как совершенно разные патологические процессы, не имеющие ничего общего. Позже было установлено, что поражения органов дыхания (собственно ИРТ) и пустулезный вульвовагинит являются разными формами проявления вирусной инфекции.

Экономический ущерб при вспышках ИРТ

Экономический ущерб при вспышках ИРТ состоит из:

- снижения удойности больных животных, достигающей 60%;

- недополучения приплода вследствие спонтанных абортов, мертворождения (до 30%) и рождения нежизнеспособных телят (до 10%);

- падежа телят (до 20%);

- яловости коров (до 30%).

Снижение удойности на 60%

Патогенез

Наиболее распространенные пути заражения – аэрогенный и половой. Попадая на слизистые оболочки, вирус внедряется в эпителиальные клетки и начинает бурно размножаться. В очагах поражения развивается первичная местная реакция в виде острого воспаления и отторжения пораженных тканей.

Попадая на слизистые оболочки, вирус внедряется в эпителиальные клетки

По мере прогрессирования заболевания воспалительный процесс приводит к некрозам тканей. Через носослезный канал вирус проникает в конъюнктиву, у животных развиваются кератиты, конъюнктивиты, иногда – панофтальмит. При проникновении вируса герпеса в головной мозг развивается менингоэнцефалит.

Кератоконъюнктивит при ИРТ и вызванное им помутнение роговицы

Поражение половых органов у быков-производителей сопровождается проникновением вируса в сперму. Генетический материал больного самца непригоден для осеменения. У заболевших во время стельности коров вирус часто приводит к абортированию плода, вагинитам и эндометритам. Особенно уязвимы нетели. Среди последствий заболевания – сложности с последующими осеменениями.

Во время стельности коров вирус часто приводит к эндометриту

Течение и симптомы

Помимо респираторной и генитальной локализации патологического процесса могут наблюдаться и другие формы поражений: нервная, энтеральная, абортивная, энтеральная, суставная, кожная, стоматальная. В зависимости от преобладающих симптомов выделяют пять клинических форм заболевания, причем изолированные синдромы поражения глаз, суставов и головного мозга встречаются редко.

Первым симптомом ИРТ является высокая температура

Первые симптомы заболевания проявляются через 2-10 дней после заражения. У больного животного резко поднимается температура, притупляется чувствительность, дыхание учащается. Животное находится в угнетенном состоянии. Появляются слизистые истечения из носа, сначала светлые, пр мере прогрессирования заболевания – гнойные. В местах поражения формируются фиброзные образования после снятия которых обнажаются язвы.

Респираторная форма течения ИРТ

Респираторные формы заболевания поражают преимущественно телят и молодых животных обоих полов, реже – взрослый скот. В период новорожденности вирус ИРТ вызывает бронхопневмонию, заболевание сопровождается нарушениями пищеварения (понос), изредка – артритом. Возможны осложнения в виде кератоконъюнктивита, менингоэнцефалита.

Вирус ИРТ редко сопровождается артритом у телят

Среди наиболее характерных симптомов респираторной формы течения:

- катаральные истечения из носа;

- гиперемия слизистых оболочек носоглотки;

- кашель;

- выделение пенистой слюны.

При вовлечении легких в патологический процесс развивается бронхопневмония с выраженными некротическими изменениями, возможна закупорка бронхов разного калибра, асфиксия, летальный исход. Падеж – до 20%. Респираторная форма заболевания – самая тяжелая, на фоне поражения системы органов дыхания часто развиваются осложнения.

Язвы на носовом зеркале

В возрасте до 6 месяцев у молодняка может развиться энцефалит. Больные телята могут стать агрессивными, перевозбужденными, позже проявляются судороги, дрожь в мышцах, угнетение, нарушение координации движений, паралич. Некоторые животные впадают в депрессию.

У больных телят может развиться паралич

У взрослых половозрелых животных развивается ИПВ, генитальная форма герпесвирусного поражения. Эта форма инфекции может протекать скрыто. При клинически выраженном течении слизистые оболочки влагалища воспаляются с проявлениями узелковой сыпи. Элементы сыпи превращаются в пустулы, на месте которых возникают участки эрозии и язвенные поражения.

Инфекционный пустулезный вагинит у коровы

У быков генитальная форма протекает по типу баланопостита с проявлениями узелковой розово-красной сыпи. Размер элементов сыпи – до величины булавочной головки. При поражении репродуктивной системы нарушается половая цикличность, наблюдается длительное бесплодие.

Редкие проявления заболевания

Поражения кожи чаще наблюдаются у быков. В патологический процесс вовлекается перианальная область, промежность, кожа у корня хвоста, на мошонке и ягодицах. В местах поражения шерсть сильно редеет вплоть до полного облысения, появляется экземоподобная сыпь. Кожная форма заболевания может сочетаться с генитальной.

Генитальная форма заболевания у быка

В период стельности вирус проникает через плацентарный барьер. Внутриутробное инфицирование на ранних сроках заканчивается гибелью эмбриона, на поздних – гибелью плода, спонтанным абортом, мертворождением.

Внутриутробное инфицирование плода часто заканчивается абортом

Иногда у коров развивается острый мастит. Выжившие телята сильно ослаблены и погибают в течение нескольких суток после рождения. Известно, что к абортированию более склонны животные, ранее перенесшие заболевание в любой другой форме. Вследствие осложнений после аборта возможен летальный исход.

Мастит – одно из достаточно редких проявлений заболевания

Патологическая анатомия

При патологоанатомическом обследовании животных, забитых с целью диагностики или погибших от ИРТ выявляются характерные изменения, типичные для формы заболевания и степени тяжести течения. При отсутствии сопутствующих заболеваний обнаруживают:

- Катаральное воспаление носовых ходов, гортани, трахеи, при осложненном течении – эрозии, язвы.

- Кровоизлияния на слизистых оболочках, точечные или полосчатые.

- Воспаление регионарных лимфоузлов, а именно заглоточных и подчелюстных.

- Расширение, разрывы, ателектаз легких.

- Воспаление конъюнктивы.

Микроскопические изменения в легких при ИРТ

При тяжелом и злокачественном течении при вскрытии выявляются очаги некроза на слизистых оболочках, крупозная пневмония, изъязвления конъюнктивы, отек легких, кровоизлияния под эпикардом.

Поражения сердечной мышцы у телят

При генитальной форме заболевания обнаруживаются воспалительные процессы во влагалище. Слизистые оболочки гиперемированы, на них обнаруживаются пустулезная сыпь и некротизированные участки. Патологии матки встречаются реже, преимущественно после внутриутробной гибели плода с последующим его разложением. В рогах матки скапливается гной, обнаруживаются разложившиеся останки плода.

Лабораторные исследования

Окончательное подтверждение диагноза возможно после лабораторных исследований. Для лабораторных проб отбирают:

- слизистые выделения больных животных с клинически выраженной формой заболевания;

- сыворотку крови;

- фрагменты тканей трахеи, лимфоузлов, паренхиматозных органов павших или забитых животных;

- абортивный материал.

При генитальной и респираторной формах собирают пробы глазных и генитальных секретов, а также носовых истечений, пока в них не появились примеси гноя. Для сбора проб используют чистые поролоновые или ватно-марлевые тампоны.

Подтверждение диагноза возможно после лабораторных исследований

Забор крови производится дважды: в течение 48 часов от момента проявления первых клинических признаков заболевания и через 2-3 недели.

Набор реактивов для иммуноферментного анализа

Из материала, предоставленного в лабораторию, выделяют возбудителя и проводят его идентификацию. Определение природы возбудителя производится в реакциях нейтрализации, иммунофлуоресценции, полимеразной цепной реакции.

Одновременно проводится дифференциальная диагностика с парагриппом-3, респираторно-синтициальной инфекцией, аденовирусной инфекцией, пастереллезом, хламидиозом и некоторыми другими инфекциями.

Исследовании парных сывороток крови

Диагноз считается подтвержденным, если хотя бы один из примененных методов дал положительный результат при определении антигена или изолированного вируса. Положительным результатом считается и выявление прироста титра антител в 4 раза при исследовании парных сывороток крови.

Лечение

В терапевтических целях применяют гипериммунные сыворотки, полученные из сыворотки крови переболевших животных. Наиболее эффективный и простой в исполнении способ введения – аэрозольный. При этом сыворотка попадает непосредственно на пораженные слизистые органов дыхания. Распыление аэрозолей – оптимальное решение при необходимости лечения многочисленного поголовья. Возможно и парентеральное введение сывороток, но этот способ более трудоемок.

Для лечения и комплексной профилактики вирусных заболеваний КРС могут быть рекомендованы препараты «Альбувир» и «Эндовираза».

Альбувир

С целью профилактики «Альбувир» дают два дня подряд из расчета 0,03 мл 10% раствора на килограмм живого веса. Для взрослого поголовья достаточно провести выпойку раз в месяц, молодняк выпаивают два раза в месяц с интервалом в 10-12 дней. В терапевтических целях дозировка удваивается, препарат дают в течение 5-7 дней подряд.

«Эндовираза» — противовирусный препарат для наружного применения

«Эндовираза» применяется в виде спрея для ингаляций или непосредственного введения в носовые ходы. Препарат распыляют один раз в день. Для лечения потребуется 4-5 применений с интервалом от 1 до 3 дней.

Проводится симптоматическое и общеукрепляющее лечение, животным дают препараты против вторичных инфекций. Для подавления сопутствующих бактериальных инфекций применяют Дитрим, Нитокс 200, Тетрациклин.

Больным животным назначается курс лечения, включающий отхаркивающие и бронхолитические препараты, средства, разжижающие мокроту. При групповом методе лечения рекомендуется распыление аэрозолей гидрокарбоната натрия, эвкалипта, скипидара. При индивидуальной терапии трахеально вводятся препараты пепсина или трипсина.

Иммунитет

После перенесенного заболевания у животных вырабатывается временный иммунитет, устойчивость к вирусу сохраняется примерно 5,5 лет. Иммунизация после генитальной формы герпесвирусной инфекции кратковременна, животные могут заболеть повторно.

Устойчивость к вирусу сохраняется примерно 5,5 лет

Антитела могут передаваться телятам через молозиво, у молодняка формируется колостральный иммунитет. По этой причине вакцинация телят до 4 месяцев малоэффективна и ее рекомендуется проводить несколько позже.

Лечебно-профилактическая сыворотка производится из крови животных, перенесших клиническую форму заболевания. Кровь донора берут прижизненно или после забоя.

Вакцинация КРС

Для иммунизации используют живые и инактивированные вакцины. Живые вакцины готовят из культур ослабленного вируса, полученных после многочисленных повторных пассажей в культуре клеток. Во многих странах мира живые вакцины не применяются, в практике используют только инактивированную вакцину, которая обеспечивает устойчивую иммунизацию до 6 месяцев.

Профилактические меры

После перенесенного заболевания у скота формируется устойчивый иммунитет. При этом животное часто остается потенциально опасным и выделяет возбудителя в окружающую среду в течение 6-9 месяцев. Все животные, у которых выявляются антитела к герпесвирусу КРС, относят к больным.

Поливалентная сыворотка

Для профилактики заражения применяют комплексные вакцины, которые обеспечивают устойчивость к ИРТ в течение года. Предварительно животные должны получить поливалентную сыворотку.

Меры ликвидации заболевания

На сегодняшний день в ряде стран ЕС инфекционный ринотрахеит ликвидирован. Этого удалось достичь в Норвегии, Дании, Швейцарии, Австрии и Швеции.

В этих странах действуют достаточно жесткие правила контроля состояния животных. Во всех животноводческих хозяйствах регулярно проводится исследование сборных проб молока и сывороток крови. Всех серопозитивных животных выбраковывают, на хозяйство накладываются соответствующие ограничения.

Наиболее подвержен ИРТ молодняк на откорме

Борьба и профилактика заболевания представляют собой последовательность действий, предотвращающих занос вируса в стадо, направленных на ликвидацию вспышек заболевания и прекращение дальнейшего распространения вируса.

С этой целью предпринимают следующие меры безопасности:

- При поступлении скота из других хозяйств обязательно помещать животных на карантин.

- В течение месяца поступающие животные должны быть обследованы и вакцинированы.

- Для пополнения стада отбирать только здоровых животных.

- Обеспечивать животных чистой водой, полноценными кормами, создать надлежащие условия содержания.

В коровнике необходимо создать надлежащие условия содержания

- Устанавливать дезинфекционные барьеры на въездах в неблагополучные хозяйства.

- Своевременно проводить вакцинацию и проводить лечение других инфекционных заболеваний.

- Соблюдать технологию «свободно-занято» и проводить регулярную дезинфекцию освобожденных помещений.

Карантинный режим

Хозяйства, где возникла вспышка заболевания, признаются неблагополучными. С этого момента вступают в силу некоторые ограничительные меры, в частности, любая перегруппировка животных, а также вывоз и завоз скота. Вывоз фуража, молочной продукции и средств ухода за животными допускается только после предварительного обеззараживания. Ликвидация вспышки производится следующим образом:

- Все животные с клинической формой заболевания должны быть изолированы для лечения.

- Здоровый скот необходимо безотлагательно вакцинировать.

- Весь инвентарь и помещения подлежат дезинфекции.

- Трупы животных и части туш с признаками некроза тканей подлежат технической утилизации.

Трупы больных животных сжигают

Обслуживающий персонал изолятора должен пройти соответствующий инструктаж по правилам ухода за животными и технике безопасности. Всех работников необходимо снабдить соответствующей спецодеждой и спецобувью. Помещение изолятора, подстилка, навоз, предметы ухода, спецодежда персонала обязательно обеззараживают.

Работники должны быть снабжены спецодеждой

Мясо забитых животных без признаков патологических изменений направляется на реализацию без каких-либо ограничений. Аналогично поступают и с молоком клинически здоровых животных. Молоко коров с клинически выраженным течением ИРТ должно быть предварительно пастеризовано.

В стационарно неблагополучных хозяйствах вакцины применяют постоянно. Быки с установленным диагнозом ИРТ подлежат выбраковке, независимо от их ценности. Осеменение телок и коров производится только ректоцервикалиным методом.

Ректоцервикальный способ осеменения коров

Ограничения снимают не ранее, чем через месяц после последнего подтвержденного лабораторно случая клинического выздоровления. Перед снятием ограничительных мер проводится заключительная дезинфекция.

Дезинфекция коровника

При выявлении смешанных инфекций, включающих ИРТ, комплекс мер видоизменяется в зависимости от состава паразитоценоза и особенностей взаимодействия инфекционных агентов. В таких случаях очень важно обеспечение надлежащей вентиляции в коровнике, уменьшение количества животных в помещении. Помещение регулярно подвергается дезинфекции. Для уменьшения концентрации возбудителя в окружающей среде рекомендуется обустройство решетчатых полов.

Решетчатый пол в коровнике – одна из действенных профилактических мер

Достаточно эффективны меры, направленные на разрыв эпизоотической цепи, особенно, предпринимаемые в комплексе. К ним относят:

- содержание в летних лагерях;

- длительную санацию помещений;

- перевод родильного отделения в другое помещение;

- индивидуальное содержание телят.

Индивидуальные домики для содержания телят

Большое значение имеет постоянный контроль за состоянием здоровья племенного и товарного поголовья, а также своевременное лечение любых инфекционных заболеваний скота.

Заболевание имеет несколько названий: заразный вульвовагинит, вирусный ринит, пузырьковое высыпание, красный нос, что характеризует основные симптомы недуга. Заболевшие коровы абортируют, у них падает удой. В некоторых случаях проводят вынужденный убой, чтобы избежать падежа. Устранение заболевания коров связано со значительными финансовыми затратами. Данная статья познакомит начинающих фермеров с методами предупреждения заболевания. Если инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота все-таки появился, животновод будет знать, что ему делать в сложившейся ситуации.

Возбудитель

Инфекционное начало — вирус герпеса, который поражает, преимущественно, молодняк скота старше года. Однако заболеть могут маленькие телята и лактирующие коровы. Заболевание распространяют клинически больные животные, а также вирусоносители, выглядящие здоровыми.

Вирус попадает в организм следующими путями:

- Аэрогенно.

- Контактно.

- Со спермой.

- С кормами.

- Механическими переносчиками — насекомыми, а также птицами.

- Если вход на территорию фермы не оборудован дезковриками, вирус может перенести на обуви обслуживающий персонал.

Распространению контагия способствует скученное содержание коров. Но заразиться животные могут при транспортировке, на пастбищах, при перегонах. Наиболее опасны быки, переболевшие половой формой вирусного ринотрахеита там, где практикуют вольную случку.

С момента заражения до появления первых клинических симптомов проходит около 2 недель. При отсутствии мер борьбы инфекция за такой же временной промежуток поражает большинство коров. Возникает эпизоотия, продолжающаяся 1–1,5 месяца. Проходя через несколько организмов, возбудитель усиливает собственную вирулентность. В откормочниках заболевание продолжается дольше, трансформируясь в хроническую форму.

Патогенез

Вирус предпочитает репродуцироваться на поверхности слизистых мембран гениталий, а также органов дыхания коров. Погибающие клетки слущиваются, открывая эрозии в респираторных проходах. На поверхности слизистых половых органов коров формируются пустулы.

Приклеиваясь к лейкоцитам, вирус проникает в лимфоидные образования, а оттуда — в кровоток. Возбудитель преодолевает плацентарный и мозговой барьеры. Гибель плода происходит в последней трети стельности коровы. Ослабленный организм становится жертвой как патогенных форм — пастерелл, сальмонелл и вирусов, так и банальной микрофлоры.

Симптомы

На развитие клинических признаков заразного ринотрахеита влияет способ проникновения его в организм, возраст, физиологическое состояние коровы.

Выделяют следующие разновидности течения заболевания:

- Манифестное.

- Субацидное (подострое).

- Перманентное.

По месту локализации выделяют следующие варианты заболевания:

- Респираторная.

- Кератоконъюнктивитная.

- Генитальная.

- Энцефалитная.

- Атипичная.

Респираторная форма

По характеру протекания различают острую (манифестную), субацидную и перманентную (хроническую) форму.

Острое течение

Наблюдают, преимущественно, у откормочного молодняка. В начале болезни животное лихорадит, температура поднимается до 41,7 °C. Возникают нижеперечисленные симптомы:

- Обильное слюнотечение.

- Назальные экскреции. В некоторых случаях кровянистые. Со временем в экссудате появляется гной. Запах выдыхаемого воздуха неприятный.

- Гиперемия носовой камеры и кончика морды коровы.

- Дыхание учащается, становится поверхностным.

- Шея вытянута, рот открыт, из него выпадает отекший язык.

- Возникает одышка.

- Появляется сухой кашель.

- На слизистых возникают очажки некроза. При отпадении омертвевших участков образуются изъязвления.

- Развивается конъюнктивит, который сопровождается слезотечением, фотофобией, помутнением роговицы.

- Поражается алиментарный тракт, возникает диарея.

- Присоединяется секундарная инфекция, вызывающая бронхопневмонию, которая часто становится причиной гибели животного.

Если молодое животное выздоравливает, для набора массы до требуемых кондиций необходимы месяцы. Летальность колеблется в пределах 2–10%. Острое течение инфекционного ринотрахеита характеризуется быстрым, за декаду, заражением всего стада.

Субацидное течение

Заболевают 10–15% поголовья. Вышеперечисленные симптомы развиваются не в полной мере. Энзоотия достигает максимума спустя 2 недели после возникновения. Затем заболеваемость постепенно снижается и заканчивается выздоровлением через 1,5–2 месяца. Летальность не превышает 2%. У лактирующих коров регистрируют кратковременную лихорадку с фебрильной температурой, поднимающейся на 24–48 часов. Назальные истечения и саливация скудны и непродолжительны. Временно, 10–15 суток, наблюдают некоторое снижение продуктивности коров.

Хроническое течение

Является следствием манифестной или субацидной форм. Заболевание характеризуется стертостью симптомов и может продолжаться до 45 суток.

Генитальная форма

Характеризуется нижеперечисленными признаками:

- Гиперемия, отечность слизистой вагины и половых губ коровы.

- Появление пустул, на месте которых образуются изъязвления.

- Коровы абортируют на поздних сроках стельности. Возникают эндометриты.

- У производителей воспаляется препуциальный мешок. Появляются дифтерические отложения, на слизистой мембране формируются язвы.

При хроническом процессе вокруг крайней плоти разрастается фибринозное кольцо. На хвосте, мошонке, около ануса, в промежности, образуются струпья, выпадает шерсть. Общим для быков и коров является угнетенное состояние и потеря аппетита.

Кератоконъюнктивальная форма

Проявляется умеренной лихорадкой. Возникает слезотечение, которое становится гнойным. В случае присоединения вторичной микрофлоры у коровы развивается кератит.

Энцефалитная форма

Возникает у телят 4–6 месяцев. Поражается нервная система, у молодняка наблюдают следующие патологические симптомы:

- Круговые движения.

- Депрессия.

- Тремор.

- Скрежетание зубами.

- Мычание.

- Саливация.

- Выгибается спина, запрокидывается голова.

- Развивается ринит.

- Конъюнктивит перетекает в билатеральный кератит, развивается слепота.

- Регистрируют субфебрильную гипертермию.

Заболевание продолжается 4–5 суток и заканчивается гибелью теленка.

Атипичная форма

Характерные признаки дополняются подкожной эмфиземой бедер и брюшной стенки. У стельных коров происходят выкидыши. У лактирующих животных пропадает аппетит, диарея, удои падают в два раза и более.

В отдельных случаях никаких признаков болезни, за исключением конъюнктивитов, у коровы не возникает. Серозный экссудат засыхает, образуя корочки в окулярных углах. Летальность при атипичной форме составляет 3–10%.

Диагностика

Причину заболевания устанавливают, опираясь на клинические симптомы, результаты патологоанатомического вскрытия и лабораторные анализы. Посмертные исследования обнаруживают следующие изменения:

- Отечность, фибринозные наложения, изъязвления на слизистых носа, глотки, сычуга, гениталий, глаз коровы.

- Селезенка и лимфоузлы увеличены.

- Сосуды мозга коровы чрезмерно наполнены кровью.

В лабораторной диагностике используют посмертные и прижизненные методы. От павших, а также забитых вынужденно коров отбирают кусочки легких, носового средостения, селезенки, лимфоузлов, печени, органы абортированных эмбрионов для вирусологических изысканий.

Прижизненное распознание заболевания заключается в направлении в исследовательское учреждение проб фекалий, глазных и назальных истечений. Чаще всего для анализов у коров отбирают кровь. Идентификацию возбудителя осуществляют методами серодиагностики — ПЦР, иммунофлуоресцентный способ, ИФА.

При определении причины заболевания коров следует исключить патологии со сходными признаками:

- Ящур.

- Вирусная диарея.

- Парагрипп-3.

- Хламидиоз.

- Пастереллез.

- Злокачественный катар КРС.

- Аденовирусная инфекция коров.

Лечение

Прежде чем приступать к терапевтическим процедурам, исправляют ошибки в кормлении, а также содержании скота. Пассивную иммунизацию коров проводят специфической сывороткой, подкожно по 2 см3 на 1 кг массы в несколько мест.

При необходимости препарат закапывают в ноздри, по 2–4 см3, внутритрахеально в комплексе с другими средствами либо обрабатывают помещение аэрозольно в количестве 1–4 мл/м2.

Лечение респираторной формы

Хорошим терапевтическим эффектом обладает однохлористый йод. Подробнее здесь (ссылка на статью «Микоплазмоз у кур: симптомы и лечение»). Для телят рекомендуют ежедневные обработки на протяжении 10 суток. Наряду с йодом санирующее воздействие на респираторные органы коров оказывает хлорскипидар и молочная кислота.

Сульфаниламиды, а также антибиотики не действуют на вирус, но угнетают развитие вторичной микрофлоры. Их применяют групповым способом — аэрозольно, орально либо персональным — парентерально.

Лечение генитальной формы

Жизнедеятельность секундарной микрофлоры, присоединяющейся к вирусу в репродуктивных органах коров, подавляют антибиотиками, нитрофурановыми препаратами, а также сульфаниламидами, преимущественно в форме наружных средств — растворов или мазей. Фурацилин и аналоги не рекомендуют использовать в составе медикаментов для врачевания быков. Лучше взять Хлорамин 0,4% раствор, антисептические мази либо присыпки.

Лечение кератоконъюнктивальной формы

Вторичная микрофлора, вызывающая конъюнктивиты, чувствительна к препаратам Пенициллина, Стрептомицина, фторхинолонов, Тетрациклина. Поэтому антибиотики, желательно пролонгированные, вводят парентерально. Оптимальный вариант — однократная инъекция корове Нитокса. Одновременно используют глазные мази, содержащие противомикробные компоненты.

При всех формах заболевания коров рекомендуется стимуляция защитных сил организма посредством введения иммуномодуляторов — интерферонов.

Меры борьбы

Меры борьбы с вирусным ринотрахеитом направлены на ликвидацию заболевания, а также на его предотвращение.

Ликвидация ринотрахеита КРС

При подтверждении диагноза ферму объявляют неблагонадежной, организуют карантин. Вводятся ограничения на перегруппировки коров и вывоз их за пределы изолированного пункта. Запрещается перевозка кормов, инвентаря, а также выезд автомобильного транспорта без предупредительной дезинфекции. Молоко подозреваемых и клинически больных коров пастеризуют.

Нездоровых изолируют, остальных иммунизируют живой вакциной. Коровники регулярно дезинфицируют. Ограничения снимают спустя месяц после вынужденного убоя коровы или исцеления животного и организации мероприятий по уничтожению вируса в окружающей среде.

Предотвращение ринотрахеита КРС

Следует иметь в виду, что при неудовлетворительном содержании, а также несбалансированном рационе организм телят и коров ослабляется. Пассируясь через несколько особей, контагий усиливает вирулентность и заражает все стадо. Наиболее тяжело заболевание протекает на фермах доращивания или откорма сверхремонтного молодняка.

Переболевшие легочной формой ринотрахеита коровы приобретают продолжительный, иногда пожизненный иммунитет, а выздоровевшие после генитальной разновидности недуга могут заболеть вновь. Поэтому согласуясь с эпизоотическим положением, выбирают необходимый вариант вакцины — живую, инактивированную, ассоциированную или моновалентную.

Для предотвращения заноса инфекции выполняют следующие правила:

- Наличие постоянного коллектива.

- Контроль за всеми коровами в поселении.

- Карантинирование поступающего скота на 30 суток.

- Проведение плановых дезинфекций.

Заключение

Решающую роль в предотвращении инфекционного ринотрахеита играет соблюдение параметров содержания и питания коров доброкачественными кормами. Откормочному молодняку оказывают меньше внимания, чем другим производственным группам скота, поэтому они заболевают в первую очередь. Большое значение имеет привлечение в коллектив и удержание в нем ответственных животноводов, имеющих опыт работы со скотом.

Инфекционный

ринотрахеит (лат.

— Rhinotracheitis infectiosa bovum; англ. — Infectious bovine

rhinotracheites; ИРТ, пузырьковая сыпь,

инфекционный вульвовагинит, инфекционный

ринит, «красный нос», инфекционный катар

верхних дыхательных путей) — остро

протекающая контагиозная болезнь

крупного рогатого скота, характеризующаяся

преимущественно катарально-некротическими

поражениями дыхательных путей, лихорадкой,

общим угнетением и конъюнктивитом, а

также пустулезным вульвовагинитом и

абортами (см. цв. вклейку).

323Историческая

справка, распространение,

степень опасности

и ущерб. Впервые

болезнь крупного рогатого скота с

преимущественным поражением верхних

дыхательных путей под названием

«инфекционный ринотрахеит» была описана

в 1955 г. в США. В 1958 г. Гиллеспи с соавт.

установили, что возбудитель инфекционного

ринотрахеита герпесвирус вызывает

также инфекционный пустулезный

вульвовагинит, который принято считать

генитальной формой ИРТ. В 60-х годах XX в.

было доказано, что этот вирус имеет

этиологическое значение в возникновении

конъюнктивитов, абортов у взрослых

животных и респираторного синдрома и

менингоэнцефалита у телят. В бывшем

СССР болезнь впервые диагностирована

в 1968 г.

Болезнь

распространена повсеместно. В

неблагополучных хозяйствах причиняет

большой ущерб, складывающийся из потерь

от снижения удоя в период болезни до

50…60%, значительного процента яловости

при вагинальной форме болезни, слабого

развития телят и их выбраковки из-за

слепоты.

Возбудитель

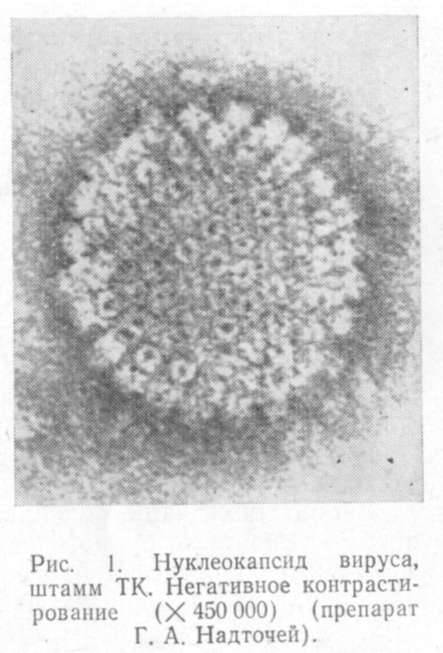

болезни. Возбудитель

ИРТ — Herpesvirus bovis 1, относится к семейству

герпесвирусов, ДНК-содержащий, диаметр

вириона 120… 140 нм. Выделено и охарактеризовано

9 структурных белков данного вируса.

Вирус

ИРТ легко культивируется в ряде культур

клеток, вызывая ЦПД. Репродукция вируса

сопровождается подавлением митотического

деления клеток и образованием внутриядерных

включений. Он также обладает

гем-агглютинирующими свойствами и

тропизмом к клеткам органов дыхания и

размножения и может мигрировать со

слизистых оболочек в центральную нервную

систему, способен заражать плод в конце

первой и во второй половине беременности.

При

— 60…—70 «С вирус выживает 7…9мес, при

56 °С инактивируется через 20 мин, при 37

°С —через 4…10сут, при 22 °С —через 50сут.

При 4 «С активность вируса уменьшается

незначительно. Замораживание и оттаивание

снижают его вирулентность и иммуногенную

активность.

Растворы

формалина 1: 500 инактивируют вирус через

24 ч, 1: 4000 — через 46 ч, 1: 5000 — через 96 ч. В

кислой среде вирус быстро теряет

активность, длительно (до 9 мес) сохраняется

при рН 6,0…9,0 и температуре 4 °С. Имеются

сведения о выживаемости вируса в сперме

быков, хранящейся при температуре сухого

льда, в течение 4… 12 мес, а в жидком азоте

— в течение 1 года. Показана возможность

инактивирования вируса в сперме быков

при обработке ее 0,3%-ным раствором

трипсина.

Эпизоотология. Источники

возбудителя инфекции — больные животные

и латентные вирусоносители. После

заражения вирулентным штаммом все

животные становятся латентными носителями

вируса. Очень опасны быки-производители,

так как после переболевания они выделяют

вирус в течение 6 мес и могут заражать

коров при случке. Вирус выделяется во

внешнюю среду с носовым секретом,

истечениями из глаз и половых органов,

с молоком, мочой, калом, спермой.

Предполагают, что в странах Африки

антилопы гну являются резервуаром

вируса ИРТ. Помимо того вирус может

реплицироваться в клещах, которые играют

важную роль в возникновении заболевания

среди крупного рогатого скота.

Факторами

передачи вируса служат воздух, корма,

сперма, транспортные средства, предметы

ухода, птицы, насекомые, а также человек

(работники фермы). Пути передачи —

контактный, воздушно-капельный,

трансмиссивный, алиментарный.

Восприимчивые

животные — крупный рогатый скот

независимо от пола и возраста. Наиболее

тяжело болезнь протекает у скота мясных

пород. В эксперименте удавалось заразить

овец, коз, свиней, оленей. Обычно животные

заболевают через 10… 15 сут после

поступления в неблагополучное хозяйство.

324Заболеваемость

при ИРТ составляет 30…100 %, летальность

— 1…15 %, может быть выше, если болезнь

осложняется другими респираторными

инфекциями.

В

первичных очагах болезнь поражает почти

все поголовье, при этом летальность

достигает 18 %. ИРТ чаще возникает в

хозяйствах промышленного типа при

комплектовании групп животных, привезенных

из разных хозяйств.

Патогенез. При

попадании на слизистые оболочки

дыхательных или половых путей вирус

внедряется в клетки эпителия, где

размножается, вызывая их гибель и

слущивание. Затем на поверхности

слизистой оболочки дыхательных путей

образуются язвы, а в половых путях —

узелки и пустулы. Из первичных очагов

поражения вирус с воздухом попадает в

бронхи, а из верхних дыхательных путей

может попасть в конъюнктиву, где вызывает

дистрофические изменения в пораженных

клетках, что провоцирует ответную

воспалительную реакцию организма. Затем

вирус адсорбируется на лейкоцитах и

разносится по лимфатическим узлам, а

оттуда попадает в кровь. Вирусемия

сопровождается общим угнетением

животного, лихорадкой. У телят вирус

может кровью заноситься в паренхиматозные

органы, где он размножается, вызывая

дегенеративные изменения. При прохождении

вируса через гематоэнцефалический и

плацентарный барьеры патологические

изменения появляются в мозге, плаценте,

матке и плоде. Патологический процесс

во многом также зависит от осложнений,

вызванных микрофлорой.

Течение

и клиническое проявление. Инкубационный

период в среднем составляет 2…4 дня,

очень редко больше. В основном болезнь

протекает остро. Различают пять форм

ИРТ: поражение верхних дыхательных

путей, вагиниты, энцефалиты, конъюнктивиты

и артриты.

При

поражении респираторных органов возможна

хроническая сероз-но-гнойная пневмония,

при которой погибает около 20 % телят.

При ге-нитальной форме поражаются

наружные половые органы, у коров иногда

развиваются эндометриты, а у

быков-производителей — орхиты, что

может стать причиной бесплодия. У быков,

используемых для искусственного

осеменения, ИРТ проявляется рецидивирующим

дерматитом в области промежности,

ягодиц, вокруг ануса, иногда на хвосте,

мошонке. Инфицированная вирусом сперма

может стать причиной эндометритов и

бесплодия коров.

Аборты

и гибель плода в утробе матери отмечают

через 3 нед после заражения, что совпадает

с повышением титра антител в крови

стельных коров-реконвалесцентов,

присутствие которых не предупреждает

аборты и смерть плода в утробе матери.

Отмечена

склонность ИРТ к латентному течению

при генитальной

форме. В

эпителии слизистой оболочки влагалища,

его преддверии и вульве образуются

многочисленные разной величины пустулы

(пустулезный вульвовагинит). На их месте

появляются эрозии и язвочки. После

заживления язвенных поражений на

слизистой оболочке долго остаются

гипе-ремированные узелки. У больных

быков процесс локализуется на препуции

и половом члене. Характерно образование

пустул и пузырьков. У незначительной

части стельных коров возможны аборты,

рассасывание плода или преждевременный

отел. Абортировавшие животные, как

правило, ранее переболевали ринотрахеитом

или конъюнктивитом. Среди абортировавших

коров не исключены летальные исходы

из-за метритов и разложения плода. Однако

нередки случаи абортов при отсутствии

воспалительных процессов на слизистой

оболочке матки коровы. При ИРТ встречаются

случаи острого мастита. Вымя резко

воспалено и увеличено, болезненно при

пальпации. Резко снижаются надои.

При менингоэнцефалитах наряду

с угнетением отмечают расстройство

двигательных функций и нарушение

равновесия. Болезнь сопровождает-

325ся

мышечным тремором, мычанием, скрежетом

зубов, конвульсиями, слюнотечением.

Такой формой болезни в основном заболевают

телята 2…6-месячного возраста.

Респираторная

форма инфекции

характеризуется внезапным повышением

температуры тела до 41…42 «С, гиперемией

слизистой оболочки носа, носоглотки и

трахеи, угнетением, сухим болезненным

кашлем, обильным серозно-слизистым

истечением из носа (ринит) и пенистым

слюноотделением. По мере развития

болезни слизь становится густой, в

дыхательных путях образуются слизистые

пробки и очаги некроза. При тяжелом

течении болезни отмечают признаки

асфиксии. Гиперемия распространяется

на носовое зеркало («красный нос»).

Доказана этиологическая роль вируса

ИРТ при массовом кератоконъюнктивите

молодняка крупного рогатого скота. У

молодняка болезнь проявляется иногда

в виде энцефалита. Начинается

она внезапным возбуждением, буйством

и агрессией, нарушением координации

движений. Температура тела нормальная.

У телят раннего возраста некоторые

штаммы вируса ИРТ вызывают остро

протекающее заболевание ЖКТ.

В

целом у больных животных клинически

четко выражена респираторная форма,

генитальная форма часто протекает

незаметно.

Патологоанатомические

признаки. При

вскрытии животных, убитых или павших

при острой респираторной форме, обычно

обнаруживают признаки серозного

конъюнктивита, катарально-гнойного

ринита, ларингита и трахеита, а также

поражение слизистых оболочек придаточных

полостей. Слизистая оболочка носовых

раковин отечна и гиперемирова-на, покрыта

слизисто-гнойными наложениями. Местами

выявляют разной формы и величины

эрозивные поражения. Гнойный экссудат

скапливается в носовой и придаточных

полостях. На слизистых оболочках гортани

и трахеи точечные кровоизлияния и

эрозии. В тяжелых случаях слизистая

оболочка трахеи подвергается очаговому

некрозу, у погибших животных возможна

бронхопневмония. В легких встречаются

очаговые участки ателектазов. Просветы

альвеол и бронхов в пораженных областях

заполнены серозно-гнойным экссудатом.

Сильно выражен отек интерсти-циальной

ткани. При поражении глаз конъюнктива

века гиперемирована, с явлениями отека,

который распространяется и на конъюнктиву

глазного яблока. Конъюнктива покрыта

саловидным налетом. Часто на ней

образуются сосочкообразные бугорки

размером около 2 мм, небольшие эрозии и

язвочки.

При

генитальной форме на сильно воспаленной

слизистой оболочке влагалища и вульвы

видны пустулы, эрозии и язвочки на разных

стадиях развития. Кроме вульвовагинита

можно обнаружить серозно-катаральный

или гнойный цервицит, эндометрит и

значительно реже проктит. У

бы-ков-производителей в тяжелых случаях

к пустулезному баланопоститу присоединяются

фимоз и парафимоз.

Свежие

абортированные плоды обычно отечные,

с незначительными аутолитическими

явлениями. На слизистых и серозных

оболочках небольшие кровоизлияния. По

прошествии более длительного срока

после гибели плода изменения носят

более тяжелый характер; в межмышечной

соединительной ткани и в полостях тела

скапливается темно-красная жидкость,

в паренхиматозных органах — очаги

некроза.

При

поражении вымени обнаруживают

серозно-гнойный диффузный мастит.

Поверхность разреза отечная, отчетливо

гранулирована вследствие увеличения

пораженных долек. При надавливании с

нее стекает мутный гноеподобный секрет.

Слизистая оболочка цистерны гипереми-

326рованная,

набухшая, с кровоизлияниями. При

энцефалитах в головном мозге выявляют

гиперемию сосудов, отечность тканей и

мелкие кровоизлияния.

Диагностика

и дифференциальная диагностика. ИРТ

диагностируют на основании

клинико-эпизоотологических данных,

патологоанатомических изменений в

органах и тканях с обязательным

подтверждением лабораторными методами.

Латентную инфекцию устанавливают только

лабораторными исследованиями.

Лабораторная

диагностика включает: 1) выделение вируса

из патологического материала в культуре

клеток и его идентификацию в РН или РИФ;

2) обнаружение антигенов вируса ИРТ в

патологическом материале при помощи

РИФ; 3) выявление антигенов в сыворотке

крови больных и переболевших животных

(ретроспективная диагностика) в РН или

РИГА.

Для

вирусологического исследования от

больных животных берут слизь из носовой

полости, глаз, влагалища, препуция; от

вынужденно убитых и павших — кусочки

носовой перегородки, трахеи, легкого,

печени, селезенки, мозга, региональных

лимфатических узлов, взятых не позднее

2 ч после гибели. Также берут сыворотку

крови для ретроспективной серологической

диагностики. Для лабораторной

диагностики ИРТ используют

набор диагностикумов ИРТ крупного

рогатого скота и набор эритроцитарного

диагностикума для серодиагностики

инфекции в РИГА.

Диагностику

ИРТ проводят параллельно с исследованием

материала на парагрипп-3, аденовирусную

инфекцию, респираторно-синцитиаль-ную

инфекцию и вирусную диарею.

Предварительный

диагноз на ИРТ крупного рогатого скота

ставят на основании положительных

результатов обнаружения антигена в

патологическом материале при помощи РИФ с

учетом эпизоотологических и клинических

данных, а также патологических изменений.

Окончательный диагноз устанавливают

на основании совпадения результатов

РИФ с выделением и идентификацией

вируса.

При

дифференциальной диагностике инфекционного

ринотрахеита необходимо исключить

ящур, злокачественную катаральную

горячку, парагрипп-3, аденовирусную и

хламидийную инфекции, вирусную диарею,

респираторно-синцитиальную инфекцию,

пастереллез.

Иммунитет,

специфическая профилактика. Переболевание

сопровождается стойким и длительным

иммунитетом, который может передаваться

потомству с антителами молозива.

Иммунитет переболевших животных длится

не менее 1,5…2 лет, однако даже выраженный

гуморальный иммунитет не предотвращает

персистенции вируса у животных-реконвалес-центов,

и их следует рассматривать как

потенциальный источник инфицирования

других животных. Поэтому всех животных,

имеющих антитела к ИРТ, следует считать

носителями вируса, находящегося в

состоянии ла-тенции.

Для

активной профилактики в хозяйствах

используют живые и инак-тивированные

вакцины. Живые вакцины против ИРТ

отличаются большим разнообразием (около

14 вариантов в США и других странах). В

РФ применяют живую вакцину ТК-А ( ВИЭВ).

Иммунитет у привитых животных сохраняется

не менее 1 года. Широко применяют живую

бивалентную вакцину «Бивак», содержащую

два вакцинных штамма: ПГ-3 и ИРТ. Считается,

что интраназальная и генитальная

вакцинация более эффективны, чем

внутримышечная или подкожная, так как

при этом вакцинный вирус быстро проникает

в клетки эпителия. Из инактивированных

327вакцин

в РФ применяют инактивированную

димерэтилениминовую адъ-ювант-вакцину.

У вакцинированных животных формируются

гуморальные и секреторные антитела.

Колостральный иммунитет длится 4…5 мес.

Для

серопрофилактики используют поливалентные

сыворотки (ИРТ, ПГ-3 и аденовирусная

инфекция), которые получают на лошадях.

Их вводят вновь поступившим животным

с последующим 2…3-кратным повтором через

каждые 10 дней.

Профилактика. Основным

условием профилактики инфекционного

ринотрахеита является строгое соблюдение

рекомендаций по выращиванию и откорму

крупного рогатого скота в специализированных

хозяйствах. Ветеринарные требования

должны включать охрану хозяйств от

заноса возбудителя инфекции, проведение

комплекса мер, направленных на повышение

резистентности организма, своевременную

диагностику, выделение и изоляцию

больных животных, обезвреживание вируса

во внешней среде.

Для

охраны хозяйств от заноса возбудителя

инфекции необходимо комплектовать

хозяйства здоровыми животными из

благополучных хозяйств с соблюдением

принципа «все свободно — все занято».

Помещения

заполняют одновозрастными животными

в течение 3… 4 дней. В течение 30 дней

(период карантина) за животными

осуществляют ветеринарное наблюдение.

Поддерживают в помещениях нормальный

микроклимат, регулярно проводят

профилактическую дезинфекцию, механическую

очистку стен, перегородок, полов и

кормушек с их последующей дезинфекцией.

При входе в помещение устанавливают

дезковрики, обильно смоченные дезраствором.

Лечение. Больных

ИРТ животных изолируют и лечат. Для

этого используют поливалентные

гиперимунные сыворотки, аэрозоли

лекарственных и дезинфицирующих средств,

а также средства симптоматической

терапии.

Меры

борьбы. При

установлении диагноза хозяйство

объявляют неблагополучным по болезни

и вводят ограничения. При этом запрещают

ввод в хозяйство и вывод из него животных,

а также перегруппировку животных внутри

хозяйства. Всех животных, за исключением

больных, находящихся в эпизоотическом

очаге, немедленно вакцинируют.

Помещения,

где содержатся больные и подозрительные

по заболеванию животные, а также предметы

ухода, спецодежду, подстилку и навоз

обеззараживают. Шкуры павших и вынужденно

убитых животных обеззараживают путем

вымачивания в дезрастворе в течение 48

ч.

Туши

убитых животных при отсутствии в них

дегенеративных изменений выпускают

без ограничений. При обнаружении

воспалительных процессов на слизистой

оболочке носа, трахеи, легких,

желудочно-кишечного тракта эти органы

подвергают технической утилизации.

Хозяйство

объявляют благополучным по инфекционному

ринотрахеи-ту, а ограничения с него

снимают через 30 дней после последнего

случая выздоровления больного животного.

Перед снятием ограничений помещения,

где находились больные животные,

подвергают заключительной дезинфекции.

Контрольные

вопросы и задания. 1.

Каковы эпизоотологические особенности

болезни? 2. Охарактеризуйте формы

проявления инфекционного ринотрахеита

крупного рогатого скота. 3. Когда диагноз

на инфекционный ринотрахеит считают

установленным? 4. Охарактеризуйте общие

и специфические профилактические и

оздоровительные мероприятия при

инфекционном ринотрахеите.

3285.10. ВИРУСНАЯ ДИАРЕЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Вирусная

диарея (лат.

— Diarhea viralis bovum; англ. — Viral diarhea; вирусная

диарея — болезнь слизистых) — остро

протекающая контагиозная болезнь

преимущественно телят, характеризующаяся

лихорадкой, эрозийно-язвенным поражением

слизистых оболочек ротовой полости,

пищевода и пищеварительного тракта,

профузной с примесью крови диареей,

слизисто-гнойными истечениями из носовых

отверстий, сильным слюноотделением,

конъюнктивитом, а у стельных коров —

абортами (см. цв. вклейку).

Историческая

справка, распространение, степень

опасности

и ущерб. Вирусная

диарея — болезнь слизистых (ВД — ВС)

крупного рогатого скота, впервые

обнаружена в США П. Олофсоном и Фоксом

в 1946 г. Болезнь получила широкое

распространение во многих странах мира.

В бывшем СССР впервые установлена

Бучневым и сотр. в 1965 г.

Болезнь

наносит значительный экономический

ущерб. В зависимости от формы инфекции

и процента зараженных животных конкретные

потери оцениваются в 20…57 млн долл. США

на 1 млн телят.

Возбудитель

болезни. Возбудитель

— мелкий (величиной 40 нм), округлой формы

РНК-содержащий вирус, относящийся к

семейству Togaviridae, роду Pestivirus.

Вирус

ВД крупного рогатого скота может быть

выделен из крови и кала больных животных

в период острого течения болезни. Он не

обладает строгим тропизмом к какой-либо

ткани. В высоких концентрациях вирус

обнаруживают на слизистых оболочках

верхних дыхательных путей, кишечника;

в меньших — в среднем и нижнем отделах

респираторного тракта; в низких — в

печени, селезенке, почках.

Возбудитель

репродуцируется в культурах клеток,

вызывая их дегенерацию. Культивировать

его удается также на куриных эмбрионах.

Штаммы вируса различаются по патогенности,

вирулентности и цитопатоген-ному

действию, но идентичны в антигеном

отношении. Культуральные штаммы вируса

при длительном пассировании снижают

или полностью утрачивают вирулентность,

сохраняя иммуногенность. Отмечается

антигенная общность вируса диареи

крупного рогатого скота и вируса чумы

свиней.

Возбудитель

инактивируется при 37 °С в течение 5 сут,

56 °С — в течение 35 мин, быстро теряет

жизнеспособность при рН 3,0. Находясь в

цитрированной крови, лимфатических

узлах, селезенке при температуре —4 «С,

он остается активным 6 мес, в лимфатических

узлах при температуре —20 «С — не

менее 1 мес, при —40 «С сохраняется

годами, к тому же выдерживает пятикратное

замораживание и оттаивание. В культуральной

жидкости при —15 «С активен до 1 года.

Эпизоотология. Вирусной

диареей болеет в основном крупный

рогатый скот, а также олени, косули,

овцы, свиньи. Основной источник возбудителя

инфекции — больные животные, выделяющие

вирус во внешнюю среду со слюной, слезой,

мочой и фекалиями, со спермой (быки). У

телят вирус выделяется из носовой

полости в течение 10 дней. Большую

опасность представляет скот с хроническим

течением и латентной формой болезни.

Вирусоносительство может быть

продолжительным. Возбудитель выделяют

из паренхиматозных органов переболевших

животных до 200 дней, из респираторного

тракта — до 56 дней, лимфатических узлов

— до 39 дней, из крови — в течение 4 мес.

Вирус

диареи может персистировать среди овец,

коз, свиней и некоторых животных диких

видов, что способствует созданию

резервуара возбу-

329дителя

инфекции в природе. Заражение возможно

путем прямого и опосредованного контакта.

Возбудитель болезни передается с кормом

и питьевой водой. Люди, обслуживающие

животных, могут распространять болезнь.

Возможна передача вируса коровам при

естественном и искусственном осеменении,

а также интраплацентарно, что вызывает

патологию воспроизводства.

Наибольшая

заболеваемость животных регистрируется

осенью, зимой и весной, но спорадические

случаи и сравнительно небольшие вспышки

наблюдаются и летом. В основном восприимчив

молодняк крупного рогатого скота до 2

лет, но чаще болеют телята до 5-месячного

возраста. Болезнь поражает от 10 до 100 %

животных в стаде. Летальность составляет

10…90 %.

Возникновению

болезни способствуют снижающие

резистентность факторы: антисанитария,

плохие погодно-климатические условия,

неполноценное и недостаточное кормление

(особенно при бедности рационов

минеральными веществами и витаминами),

отсутствие выгула.

Патогенез. Из

места внедрения вирус быстро попадает

в кровь и разносится по всему организму.

Примерно через 2…4сут возбудитель

локализуется на слизистой оболочке

ротовой полости, пищевода, желудочно-кишечного

тракта, коже межкопытной щели, в жидкостях

глаза, обусловливая соответствующие

поражения.

Вирус

характеризуется весьма коварным

механизмом воздействия на иммунную

систему организма. Это действие

обусловлено выраженной способностью

возбудителя к репликации в лимфоидной

ткани, вследствие чего происходит

угнетение специфических и неспецифических

защитных реакций животного (иммунодепрессия).

Проникая

в лейкоциты, вирус разрушает их, в

результате развивается острое заболевание,

заканчивающееся гибелью, что связано

с неспособностью животных продуцировать

защитные вируснейтрализующие антитела.

Инфицированные лимфоциты могут стать

им-мунологически неполноценными, что

позволяет вирусу сохраняться в других

чувствительных клетках в течение жизни

животного. Такие животные, не имея

вируснейтрализующих антител и оставаясь

клинически здоровыми, могут выделять

патогенный для неиммунного скота

возбудитель вирусной диареи.

Возбудитель

диареи крупного рогатого скота проникает

через плацентарный барьер, что приводит

к широкому распространению скрытой

инфекции среди новорожденных телят,

может вызывать поражения центральной

нервной системы при инфицировании

плодов на критической стадии развития.

Диарея

приводит к обезвоживанию организма и,

как следствие этого, нарушению

водно-солевого обмена, резкому и быстрому

истощению, расстройству кровообращения,

усилению токсикоза.

Заражение

в период до 90 дней стельности в большинстве

случаев сопровождается абортами и

установлением персистентной инфекции

у матери. Если заражение происходит

между 90-м и 150-м днем, возникают

конгенитальные дефекты нервной системы.

Инфицирование после 150-го дня стельности,

по данным многих исследователей, не

отражается на состоянии плода.

Течение

и клиническое проявление. Инкубационный

период болезни длится 2…6 дней. Болезнь

протекает остро, подостро, хронически

и в абортивной форме.

Симптомы,

тяжесть переболевания, широта

распространения и процент летальности

значительно варьируются в зависимости

от вирулентности вируса, чувствительности

животных и наличия стрессорных факторов.

При внутриутробном

заражении телята,

как правило, рождаются гипо-трофиками,

в первые 24 ч жизни у них развивается

гастроэнтерит с гиперемией слизистой

оболочки ротовой полости, воспалением

десен, слюнотечением, иногда кровоизлиянием

и эрозиями на нёбе. Через 7… 12 дней около

70 % таких телят заболевает пневмонией,

летальность составляет 25…30%.

У

пораженных телят (между 90-м и 118-м днем

стельности) обнаружены клинические

признаки поражения центральной нервной

системы, ко-

330торые

характеризовались атаксией, кривошеестью,

тремором мышц и опистотонусом. Отмечалась

врожденная курчавость волосяного

покрова.

Острое

течение наблюдается

обычно в начале эпизоотического процесса

и преимущественно среди молодняка. Оно

характеризуется высокой лихорадкой

(39,5…42,3 °С) в течение 12…60 ч, сильной

депрессией, серозным, а позже слизистыми

и слизисто-гнойными истечениями из

носа, слезотечением, кашлем, тахикардией

(80… 120 в 1 мин), учащением дыхания (48…90 в

1 мин), отсутствием аппетита. В ротовой

полости и на носовом зеркале первоначально

появляются гиперемчрованные рассеянные

припухлости, превращающиеся в папулы

различной величины (от 5 до 30 мм) и везикулы

с быстро разрушающимися стенками. На

их месте образуются эрозии и язвы с

красным, покрытым желто-серым отрубьевид-ным

налетом дном, по периферии четко

очерченные воспалительным валиком. При

таких поражениях резко выражено

слюнотечение. Поражения, подобные

имеющимся в ротовой полости, нередко

отмечают в области межкопытной щели,

венчика копытец, половых органов,

ноздрей, вокруг глаз.

Одновременно

с поражением ротовой полости и носового

зеркала или несколько позже появляется

диарея. Фекалии становятся водянистыми,

темно-бурыми, с примесью слизи, сгустков

крови, фибринозных отторжений, пузырьков

зловонных газов. Животные быстро худеют,

стоят угнетенные, сгорбленные, с

взъерошенной шерстью, или залеживаются.

У них появляется отек в подчелюстной

области, развивается умеренная тим-пания.

В